5 фактов о Сергии Радонежском, главном русском святом

1. Настоящее имя не Сергий, и он не из Радонежа

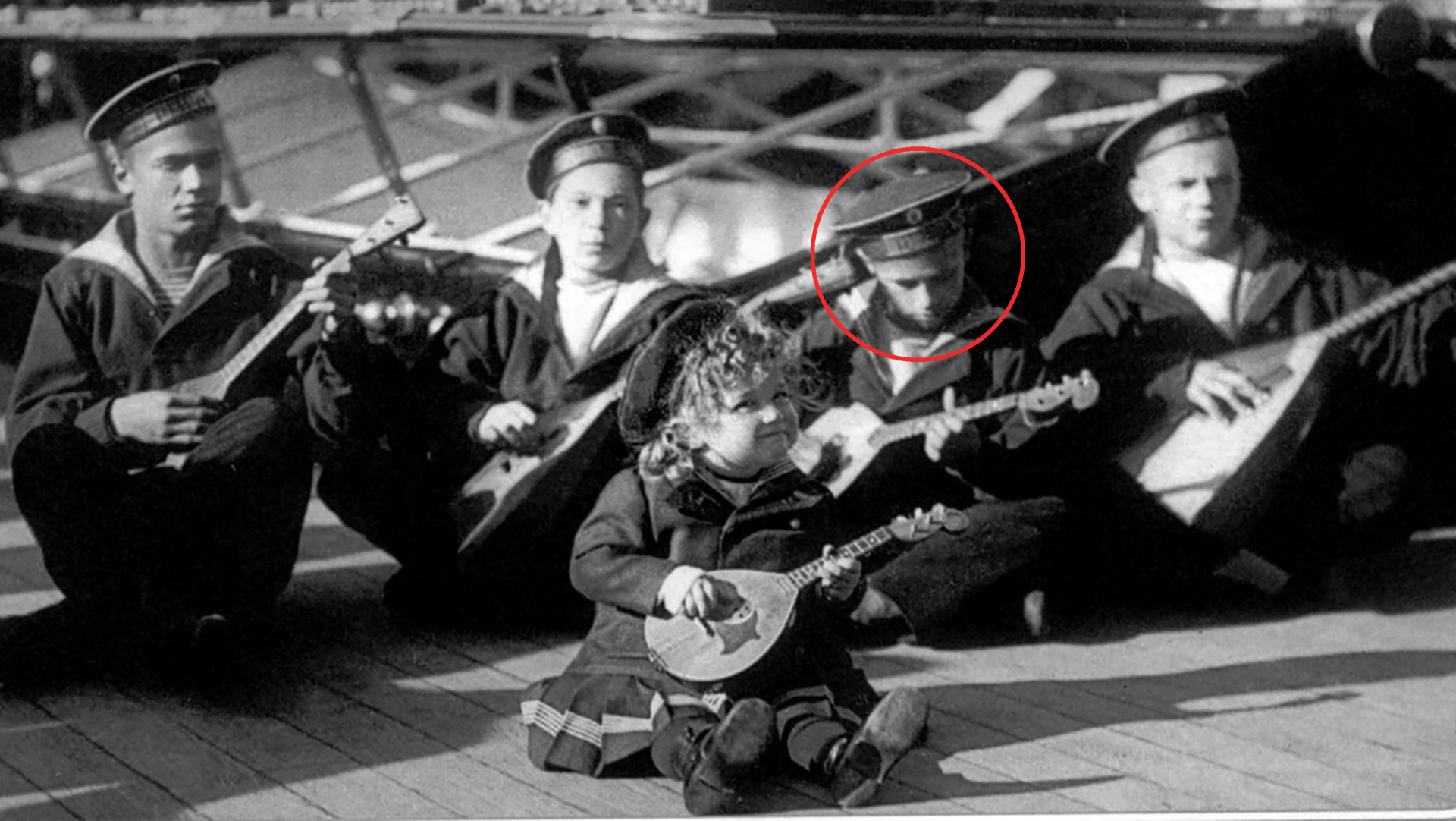

«Юность преподобного Сергия»

«Юность преподобного Сергия»

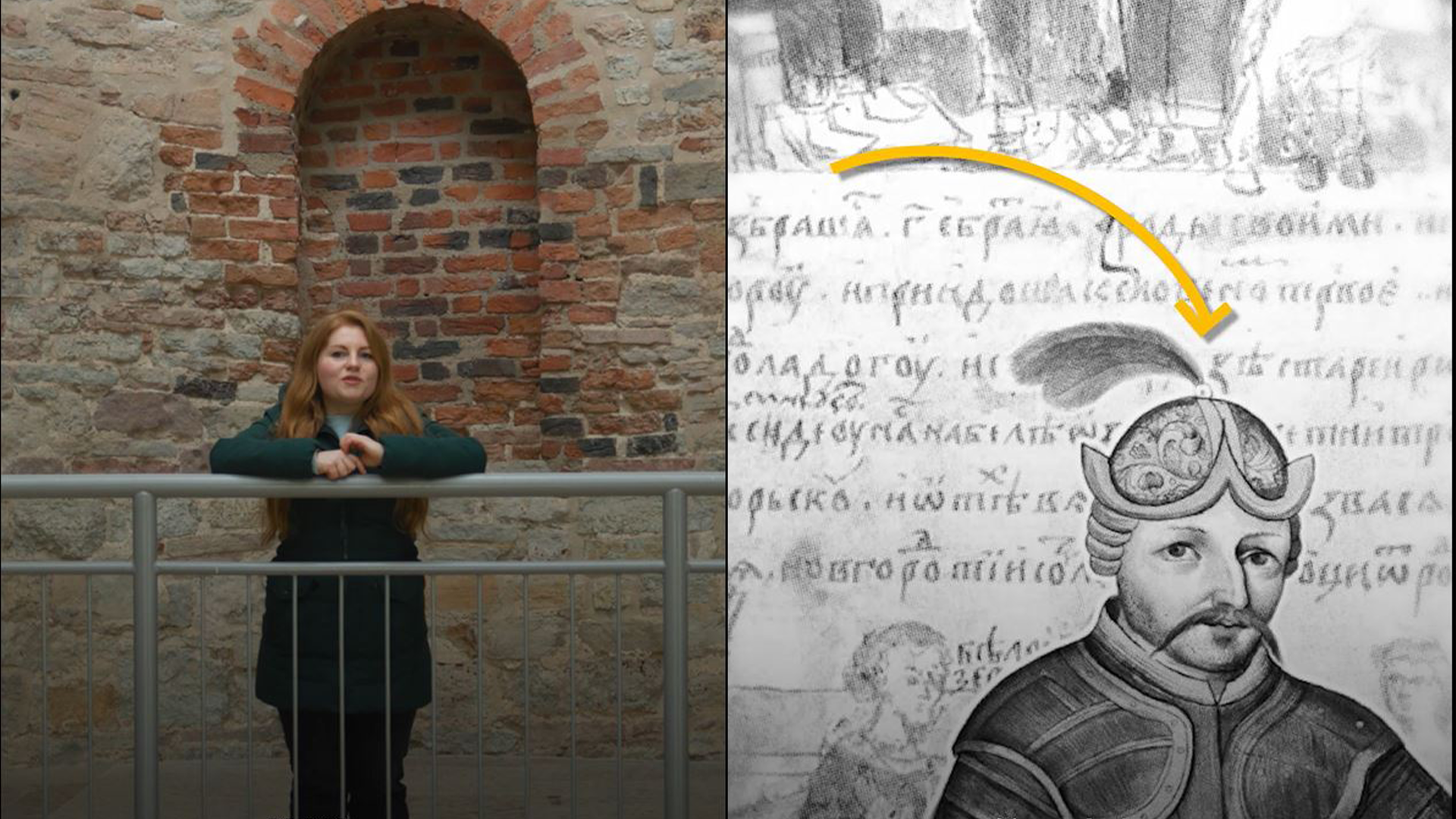

Будущий святой Сергий Радонежский родился под Ростовом Великим, за 150 км от Радонежа. Точная дата рождения Сергия неизвестна, сейчас принято считать, что это 1314 год. Сейчас Ростов – маленький провинциальный город в Ярославской области, но в начале XIV века это было процветающее княжество и один из культурных центров средневековой Руси. Скорее всего, именно там Сергий даже смог выучить греческий язык.

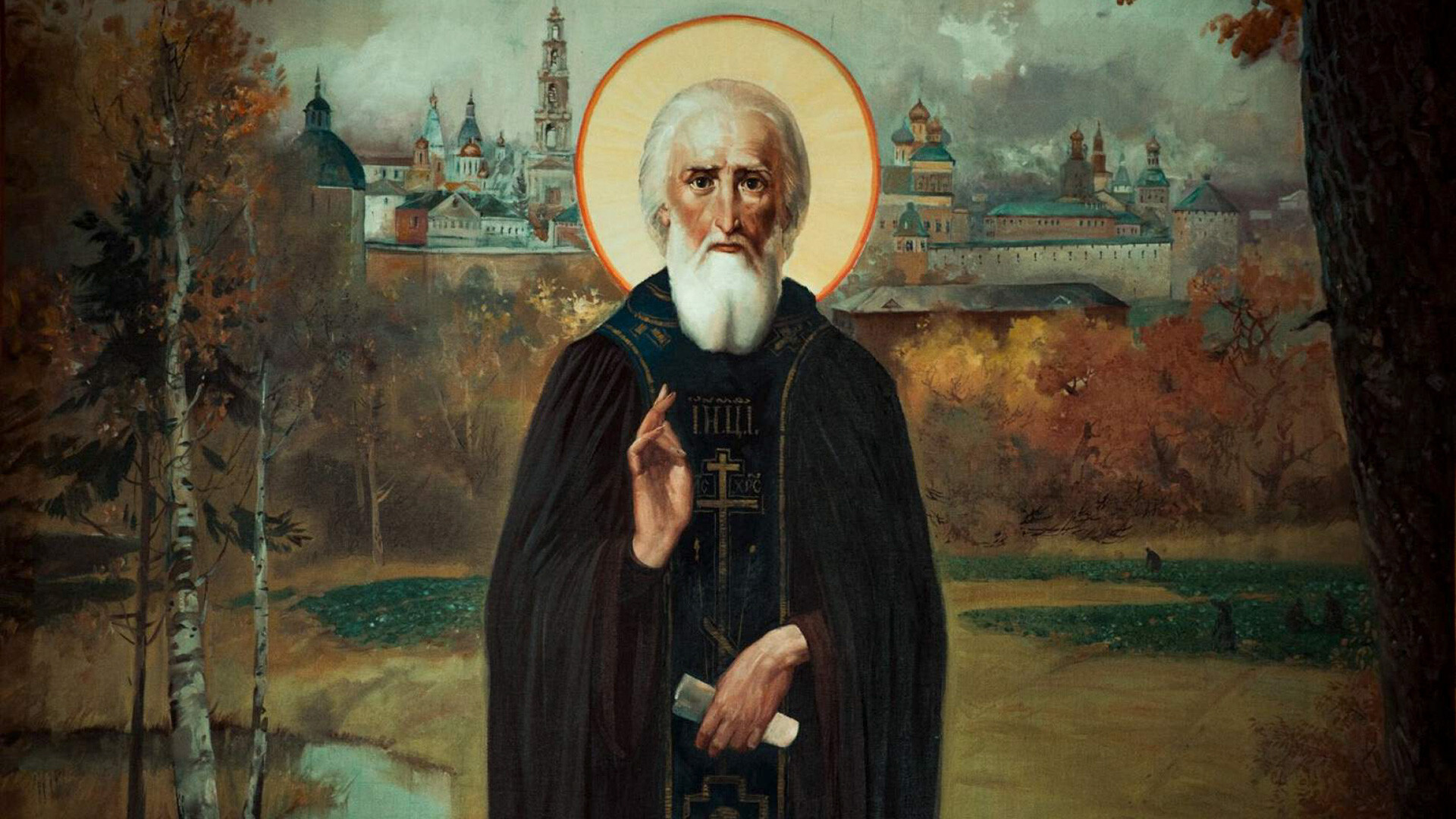

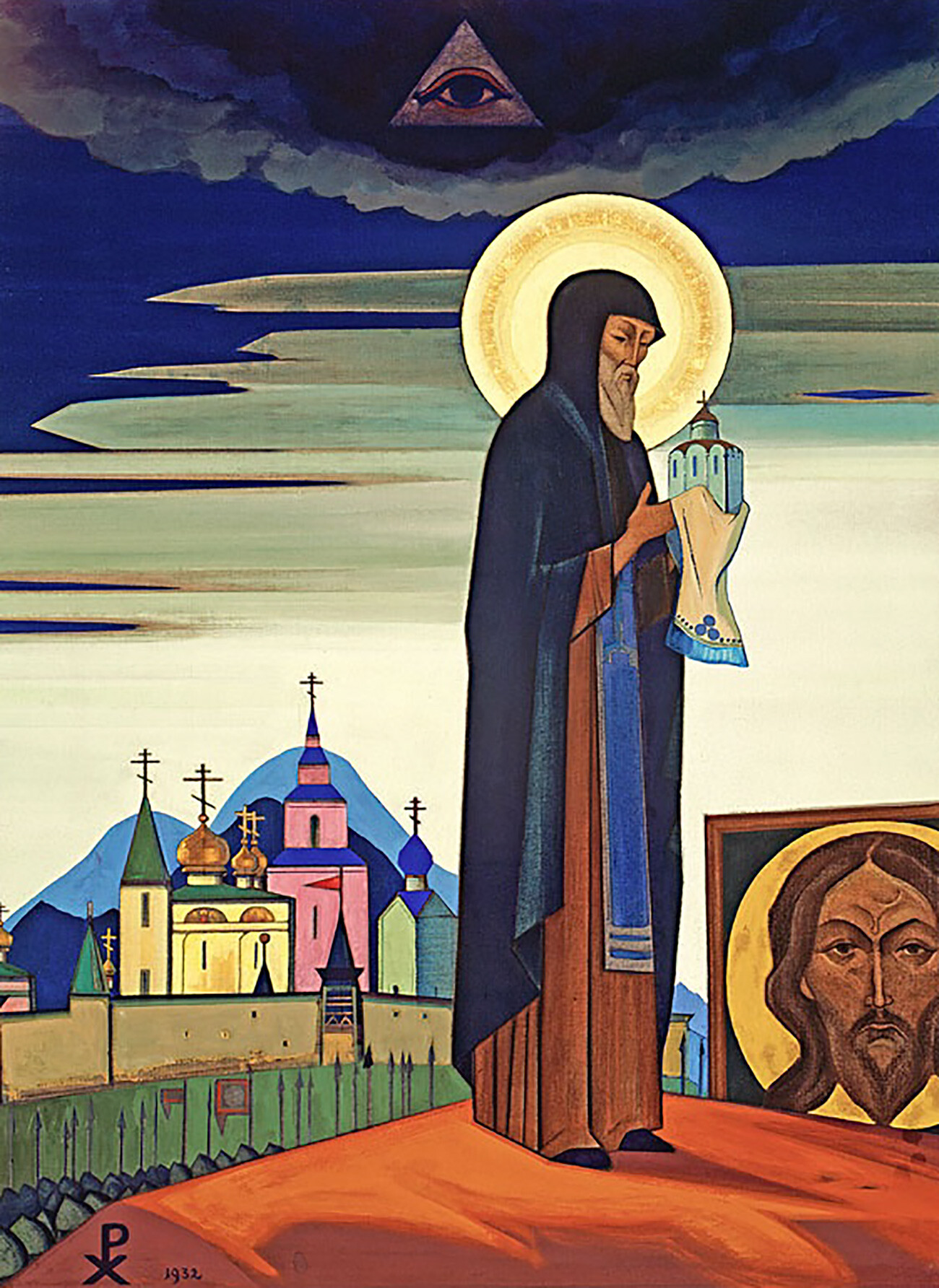

«Сергий Радонежский в житии», икона XV в.

«Сергий Радонежский в житии», икона XV в.

Однако Ростов неоднократно подвергался набегам татаро-монголов и был фактически разорен. Лишившись всего, отец Сергия принял решение уехать с семьей в Радонеж, городок поближе к более безопасной Москве, которая набирала политический вес. Сергию было тогда около 12 лет.

В его первой биографии, «Житии, написанном его учеником Епифанием Премудрым» в начале XV века, были описаны чудеса и пророчества, который Сергий совершал еще при жизни. Впрочем, все жития святых всегда писались по строго установленному канону, так что и описания таких же или подобных чудес можно встретить и в житиях других святых.

Мало кто из несведущих может сразу соотнести, что известная картина Михаила Нестерова «Видение отроку Варфоломею» (1890) имеет отношение именно к Сергию Радонежскому. Именно Варфоломей – его настоящее имя. А Сергием он стал после пострига в монахи.

«Видение отроку Варфоломею», 1890

«Видение отроку Варфоломею», 1890

В возрасте семи лет у него были проблемы с учебой – совершенно не давалась грамота. По легенде, Варфоломей встретил некоего старца, которому пожаловался на свою беду. Тот усердно помолился за отрока и дал ему кусок святой просфоры, после чего Варфоломей легко смог научиться читать и писать. И сразу же увлекся Священным Писанием, и, как написано в житии, он еще подростком совершал духовные подвиги – усердно молился по ночам и добровольно соблюдал строжайший пост.

Кстати, именно поэтому Сергий теперь считается покровителем всех учащихся и студентов… и всех, кто испытывает проблемы с учебой. Именно ему молятся в церкви и перед началом учебного года, и перед важными экзаменами.

2. Основал главный русский монастырь – Троице-Сергиеву Лавру

Одной из главных «материальных» заслуг Сергия, которая дошла до наших дней, было основание Троицкого монастыря, ныне известного как Троице-Сергиева Лавра. Совсем юный Сергий выбрал путь отшельника, который, казалось бы, был по силам лишь умудренным жизнью и долгими годами молитв монахам.

«Троице-Сергиева лавра», 1908–1913

«Троице-Сергиева лавра», 1908–1913

Вместе с братом он поселился в глухом лесу, построил небольшую келью и часовню, которую освятили в честь Святой Троицы. (Позже именно для монастыря Сергия знаменитый иконописец Андрей Рублев напишет свою «Троицу» и художественным языком сформулирует важнейший для православия постулат о божественном триединстве. Читайте подробнее тут.)

Брат не выдержал тяжести аскезы и жизни «в пустыне» и вскоре покинул Сергия. Зато мало-помалу вокруг него стали селиться другие монахи, и 1342 год считается датой основания ныне крупнейшего русского монастыря.

3. Создал новый тип монашества

Сергий не просто основал монастырь – он создал новую систему монашеского общежития. Монахам было запрещено покидать монастырь, чтобы просить у мирян на пропитание (раньше многие монахи становились откровенными попрошайками и жили в миру). Когда провизия совсем заканчивалась, братия с Сергием лишь горячо молилась о послании «хлеба насущного», и каждый раз что-то происходило и спасало монахов от голода. «Продолжительным уединением, исполненным трудов и лишения, среди дремучего леса, приготовился быть руководителем других пустынножителей», – писал историк Василий Ключевский.

«Триптих. Труды Сергия Радонежского», 1890-е

«Триптих. Труды Сергия Радонежского», 1890-е

Прибывавших в его обитель монахов он брал под свое крыло, учил благонравию, за каждым внимательно следил, чтобы усердно молились и не поддавались искушениям мирской жизни. У всех был строгий распорядок дня, все, и сам Сергий, неустанно трудились – сами строили церкви, готовили пищу, кололи дрова и шили одежду, полностью себя обеспечивали.

При этом Сергий воспитывал настоящее братство, которое показывало мирянам пример христианского общежития. Монахи жили очень бедно и порой днями сидели без хлеба, но были дружны между собой, а главное – добры ко всем, кто их посещал.

За монашеское подвижничество Сергий еще с XV века почитался на Руси как святой в лике преподобного, то есть как монах, который молитвой, постом и трудами стремился быть подобным Иисусу Христу. Сейчас Сергия как святого почитают и старообрядцы, и католики.

4. Сформировал русский духовный менталитет

Памятник преподобному Сергию Радонежскому на площади Свято-Троицкой Сергиевой Лавры

Памятник преподобному Сергию Радонежскому на площади Свято-Троицкой Сергиевой Лавры

После татаро-монгольского нашествия XIII века целые русские города были разграблены, сожжены и лежали в руинах. Русь была разорена, серьезно отброшена назад в своем развитии и скована ужасом. Матери пугали детей в колыбели «злым татариным», иноземцы продолжали совершать набеги, а русские князья платили им дань.

Многие монастыри и храмы были разрушены, церковь перестала быть важным нравственным ориентиром, а монахи переселялись поближе к крупным городам и митрополичьим резиденциям.

Выросло несколько поколений русских, не представлявших себе, что татаро-монгол можно победить на поле боя. Враг ассоциировался у них с мистической темной силой, которую нельзя преодолеть. Они были психически сломлены и подавлены. Этот момент мог стать концом истории России.

Для того чтобы сбросить татаро-монгольское иго, русские прежде всего должны были победить свой страх и поверить в свою силу, считает Ключевский. И Сергий сыграл важную роль в нравственном и духовном укреплении русского народа.

Троице-Сергиева Лавра

Троице-Сергиева Лавра

Он начал с себя. В его житии рассказывается о том, как бесы приступали к нему и люто пугали, пока он жил один в маленькой избушке посреди чащи. Но Сергий каждый раз молитвой преодолевал страх, так что в итоге ему была дарована «власть над бесами», они ему больше были не страшны. Прослышав о чудесном иноке, победившем нечистую силу, в монастырь стали стекаться не только монахи, но и простые люди, и получали у Сергия утешение и ободрение, которым позже делились с другими. Ключевский считает, что это было началом нравственного и политического возрождения русского народа.

5. Объединил Русь

Постепенно именно Московское княжество стало островком безопасности, куда стекались князья, именитые бояре – и церковные иерархи. И Москва стала негласной столицей русской земли и ее духовным центром. Именно здесь вырос князь, который осмелился дать отпор непобедимому врагу. Это был Дмитрий Донской (затем также признанный святым).

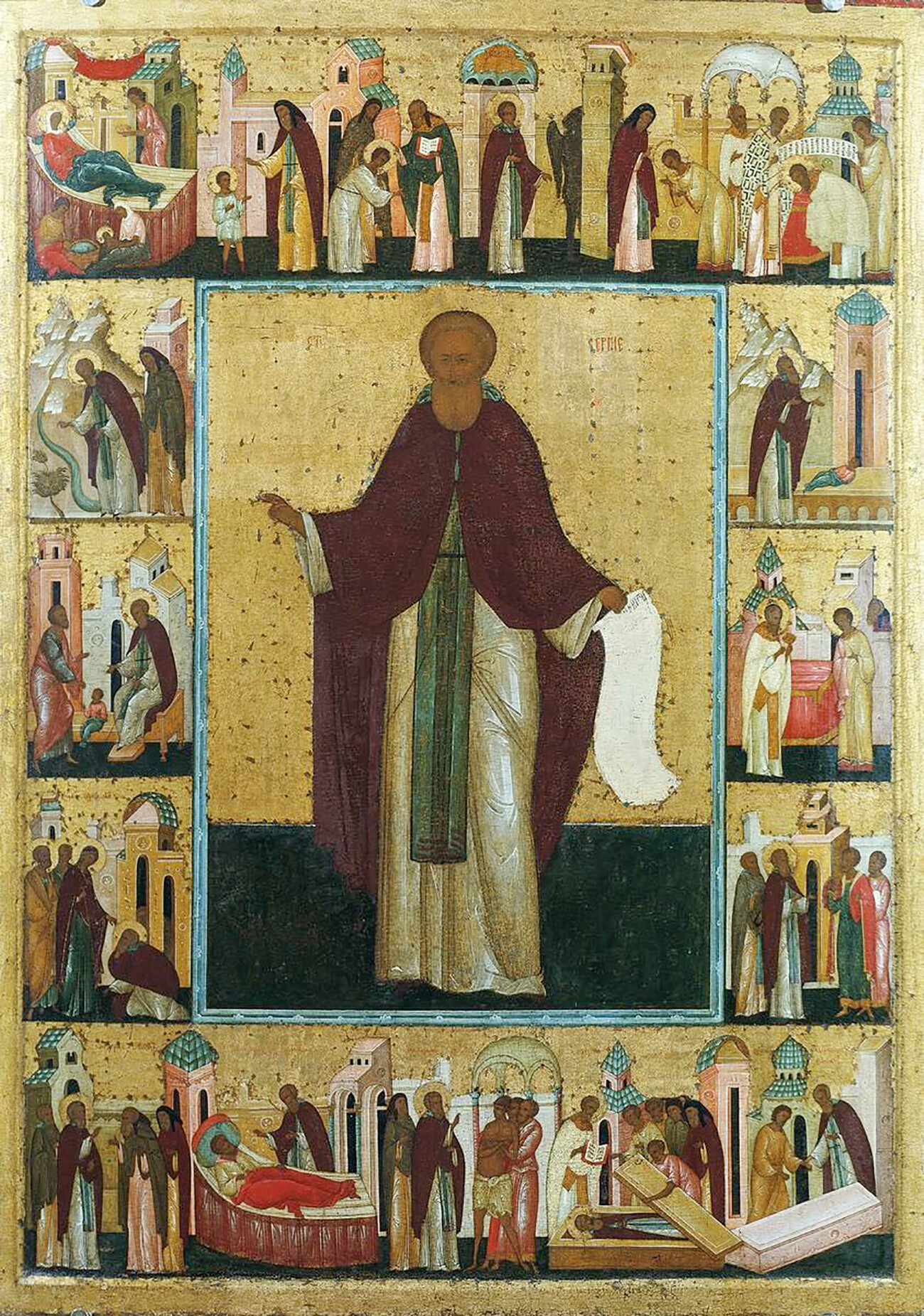

«Святой Сергий Радонежский», 1932

«Святой Сергий Радонежский», 1932

Известно, что князь приезжал за поддержкой в монастырь к Сергию. Тот одобрил его намерение собрать силы всех русских княжеств и дать бой татаро-монголам. Перед страшной битвой на Куликовском поле он благословил Дмитрия и послал с ним двух своих монахов-воинов Пересвета и Ослябю.

«Иди на безбожников смело, без колебания, и победишь», – сказал монах князю.

«Преподобный Сергий Радонежский благословляет святого благоверного великого князя Димитрия Донского на Куликовскую битву», 1880

«Преподобный Сергий Радонежский благословляет святого благоверного великого князя Димитрия Донского на Куликовскую битву», 1880

Академик Дмитрий Лихачев считал, что Дмитрий Донской, сделавший ставку на поддержку церкви, выиграл в противостоянии русских земель. «Москва не была экономически сильней Твери или Новгорода, она оказалась духовно сильней», – считал Лихачев.

«Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле», 1943

«Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле», 1943

Победа русского войска в Куликовской битве положила начало освобождению Руси от иностранного господства и объединению русских земель под главенством Москвы.

Известный богослов Павел Флоренский называл Сергия Радонежского ангелом-хранителем и духовным спасителем России.

«В лице его русский народ сознал себя; своё культурно-историческое место, свою культурную задачу и тогда только, сознав себя, получил историческое право на самостоятельность», – пишет Флоренский.