Что происходит на картине «Трапеза» Василия Перова?

Критики того времени писали о Перове: «Все у него было… строго, важно, серьезно и больно кусалось». Работы даровитого художника ценили за жизненную правду, но в некоторых сферах они совершенно не встречали одобрения. Прежде всего — у духовенства. Мастер не делал скидок на сан, и служителей церкви изображал так же беспристрастно, как прочих – полицейских, крестьян, помещиков.

Безнравственный реализм

Василий Перов «Сельский крестный ход на Пасхе», 1861

Василий Перов «Сельский крестный ход на Пасхе», 1861

Религиозные деятели восторга по этому поводу не испытывали. В 1861 году художник представил в петербургскую Академию художеств две картины, на которых изображались священники. Первая — «Проповедь в селе» — принесла ему большую золотую медаль. Вторая — «Сельский крестный ход на Пасхе» — скандал. Причина была в реалистичной манере, с которой Перов изобразил пасхальные торжества в деревне. Непролазная грязь под ногами идущих, перевернутая икона в руках у старика, едва стоящий на ногах пьяный священник и крестьянин, спящий беспробудным сном у крыльца…

Картину сняли с выставки Общества поощрения художеств и запретили впредь показывать или воспроизводить. А купившего ее известного московского мецената Павла Третьякова, который, не побоявшись, выставил ее в своей галерее, предостерегали: скоро Священный Синод поинтересуется, на каком основании он купил безнравственную картину.

Границы добра и зла

Перов не отказался от выбранной темы и продолжил создавать работы, в которых поровну было и скорби от унизительного положения людей, и веры в то, что когда-то ситуация может измениться.

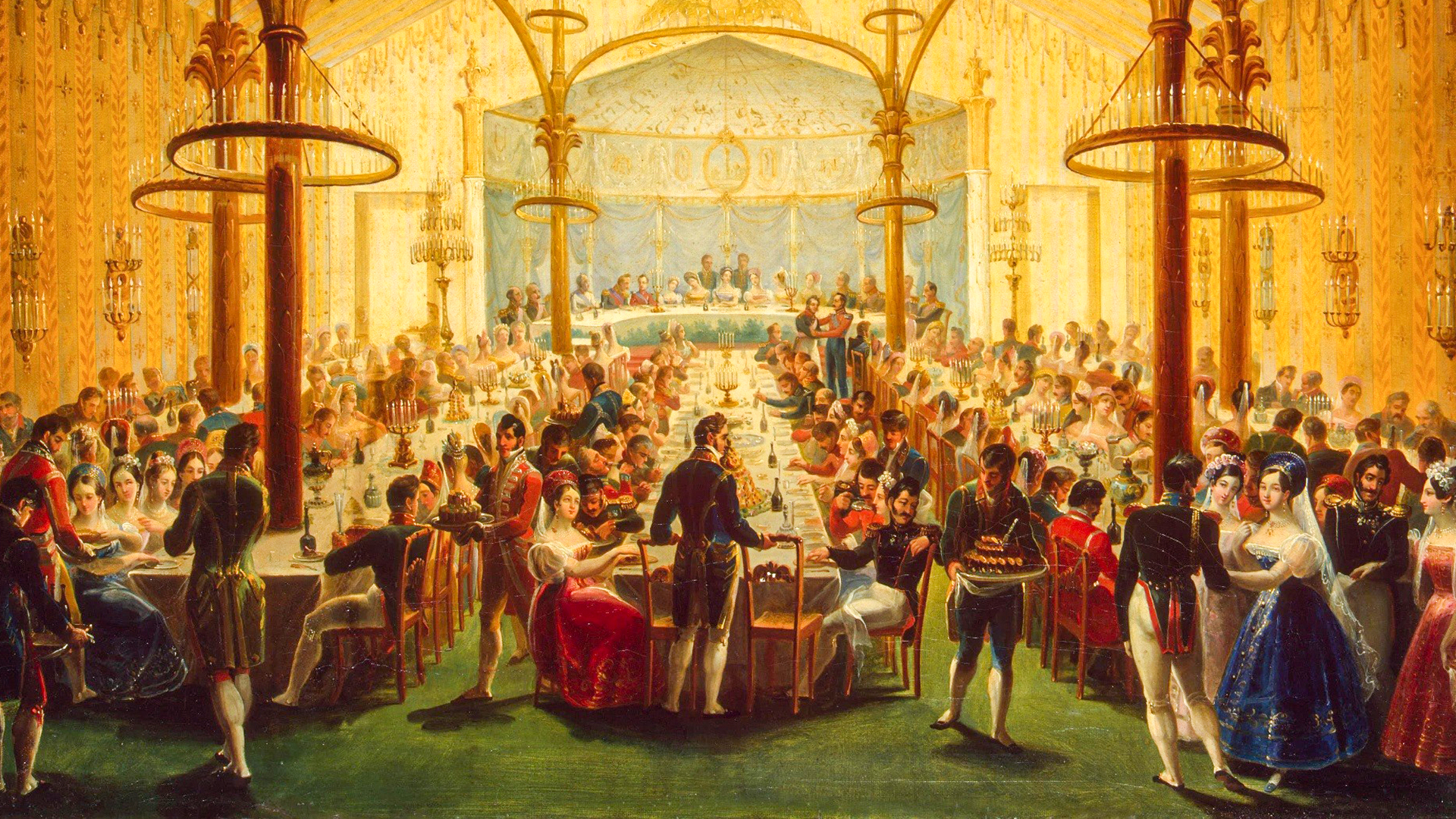

Во время пансионерской поездки по Европе он решил написать картину со сценой из монастырской жизни. Но работа затянулась. Весной 1866 года художник сообщил, что надеется зимой закончить картину «Трапеза» и планирует представить ее Совету Академии художеств.

Он изобразил монастырский обед: за роскошно накрытым столом сидят священники. Вокруг снуют официанты: один спешит с блюдом запеченой рыбы, другой торопится открыть очередную бутылку — его нетерпеливо подгоняет один из пирующих.

Собравшиеся, не стесняясь, предаются чревоугодию: кое-кто даже решает прихватить еду с собой и ссыпает из тарелки в платок устрицы. Дородную купчиху в лиловом платье, оплатившую этот обед, как почетную гостью, ведут под руки к столу.

Эта сцена еще более отвратительна, если обратить внимание, что к благодетельнице протягивает руку нищенка, сидящая на полу с детьми. Но на них никто не обращает внимания, как и на священника, упавшего ниц перед пирующими — видимо, в рассчете, что ему предложат присоединиться к трапезе.

С изумлением и брезгливостью за этим пиршеством наблюдают монахи из-за соседнего стола. Их трапеза куда скромнее – никакого вина рекой и заморских яств. А рядом, не замечая ничего вокруг, продолжает молиться один из братьев.

Есть надежда

На своей картине Перов изобразил целый букет смертных грехов: не только чревоугодие, но и гордыню, корысть, зависть. Кажется, что «и стерлись и исчезли границы добра и зла». Но лучи солнечного света, рвущиеся сквозь окна, освещают «пустой» стол и сидящих за ним монахов и молящегося перед Библией священника, как будто дают надежду на духовное возрождение.

Об этом же говорит и пролетающая над его головой птица – символ святого духа. Если он еще не покинул этих стен, то нужно верить в то, что все изменится. Художник как подсказки использует и евангельские цитаты, расположенные на стенах трапезной: «Лазарь, выйди вон», «Не судите, да не судимы будете», «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте». Призывая, таким образом, зрителей сохранять свою веру.

Возвращение к зрителям

«Трапезу», где Перов «изобразил виденное им в натуре угощение монахов купчихой, не позволили тогда выставить», – отмечало издание того времени «Вестник изящных искусств». Фотографии картины делать запрещалось. В 1875 году художник вносил в нее изменения. Но выставили ее только после его смерти, через 16 лет после того, как он закончил работу над ней. В 1882–1883 годах в Москве и Петербурге прошла большая выставка произведений Перова, на которой публика впервые увидела «Трапезу».