Михайловское кружево: что особенного в этом русском промысле?

Родина цветного кружева — старинный город Михайлов и окрестные деревни Рязанской области. Нигде больше мастерицы не плели цветное кружево на коклюшках. Они использовали плотные нити ярких цветов — красные, синие, жёлтые, зелёные, создавая выразительные и жизнерадостные узоры. Названия поэтические: «павлинки», «балалайки», «бубенцы»...

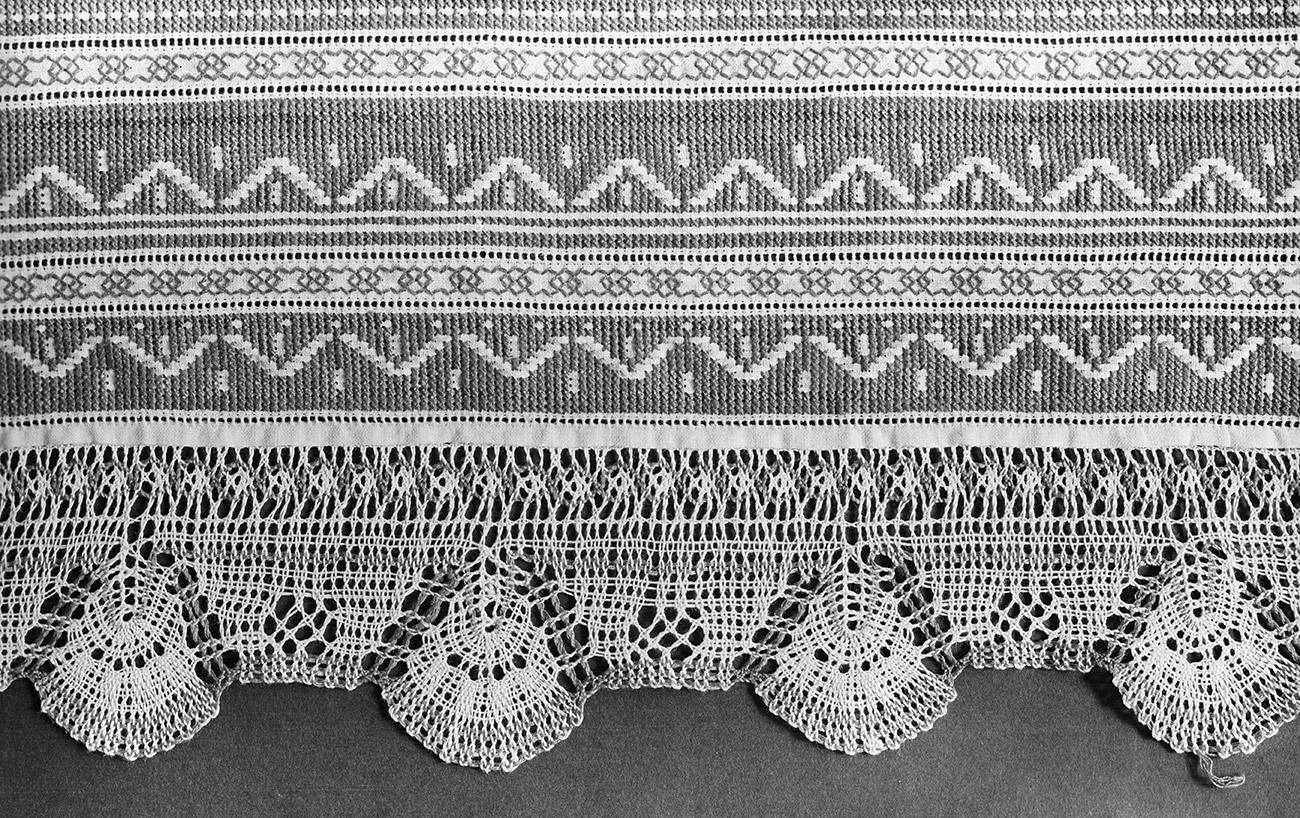

Михайловское кружево. Край полотенца, 1957.

Михайловское кружево. Край полотенца, 1957.

Михайловское кружево плетут «численным» способом, то есть ширина изделия набирается по числу пар коклюшек.

Женщины в художественно-творческих мастерских "Михайловское кружево", 1970.

Женщины в художественно-творческих мастерских "Михайловское кружево", 1970.

Кружево создавали изначально для украшения платьев, полотенец, скатертей. Оно было прочным и долговечным, не боялось стирки и носки.

Цветное кружево и вышивка, 1968 год. Михайловская фабрика "Труженица".

Цветное кружево и вышивка, 1968 год. Михайловская фабрика "Труженица".

Этот народный промысел стал широко известен во второй половине XIX века, когда кружево стали активно продавать как на ярмарках в стране, так и за рубежом.

Народный костюм Рязанской области, фото 1960-х.

Народный костюм Рязанской области, фото 1960-х.

Плетением занимались мастерицы дома, продавая свои изделия купцам. Накануне Первой мировой войны в Михайлове и в окрестных селах насчитывалось около 10 тысяч мастериц.

Кружевницы в одном из цехов Михайловского производственного строчевышивального объединения "Труженица", 1980-е.

Кружевницы в одном из цехов Михайловского производственного строчевышивального объединения "Труженица", 1980-е.

В конце 1920-х они объединились в городскую артель «Труженица» и стали выпускать изделия централизованно. Фабрика с таким названием работает в Михайлове до сих пор.

Производство Михайловского кружева на фабрике "Труженица", 2023.

Производство Михайловского кружева на фабрике "Труженица", 2023.

За долгие годы технология производства не изменилась, разве что теперь создают кружева по схемам, а не по памяти. Даже коклюшки используют старые.

Мастер-класс по Михайловскому кружеву главного художника АО "Труженица" Татьяны Пресновой.

Мастер-класс по Михайловскому кружеву главного художника АО "Труженица" Татьяны Пресновой.