Что происходит на картине Владимира Маковского «Две матери»

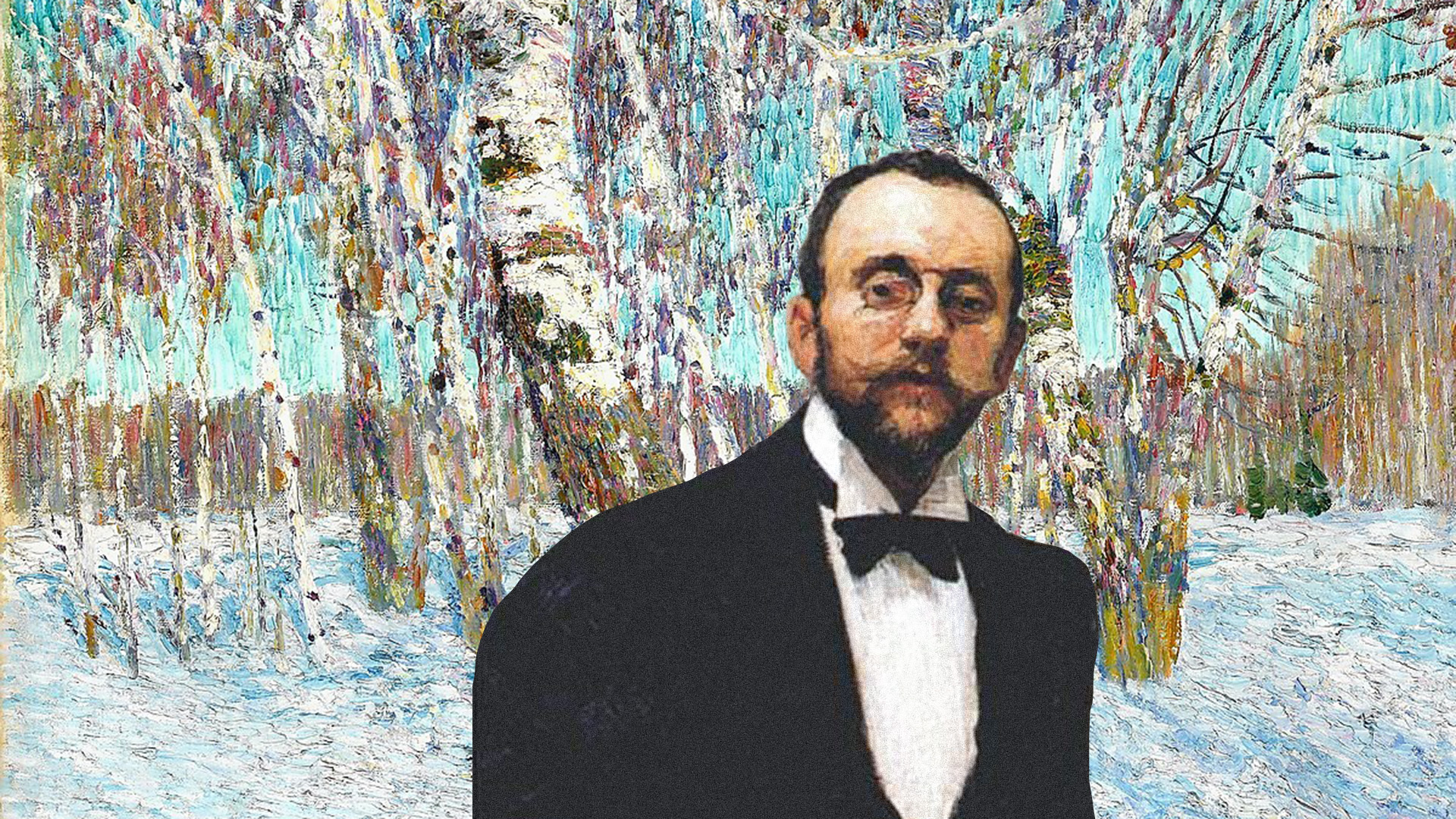

Художник Владимир Маковский в своих работах много внимания уделял не только бытовым деталям, но и психологии человеческих отношений. Один из ярких примеров — картина «Две матери. Мать родная и приемная». Полотно было написано в 1905–1906 годах. До революции 1917 года оно находилось у друзей художника — самарских купцов и меценатов Шихобаловых.

Известно, что в основу сюжета Маковский положил реальную историю, произошедшую в семье его знакомого художника. Крестьянка по каким-то причинам отказалась от новорожденного сына. Мальчика забрала к себе состоятельная городская семья. Спустя несколько лет биологическая мать разыскала своего сына и пришла к приемной семье с требованиями сатисфакции.

Художник чуток к психологии момента. Фигура крестьянской женщины в красном платке — цветовая, она же и композиционная доминанта картины. В ней чувствуется напор и уверенность в своей правоте. Мальчик, напуганный визитом посторонней женщины, вскочил с детского стульчика и прижался к приемной матери. Та обняла его и одновременно склонилась перед силой гостьи.

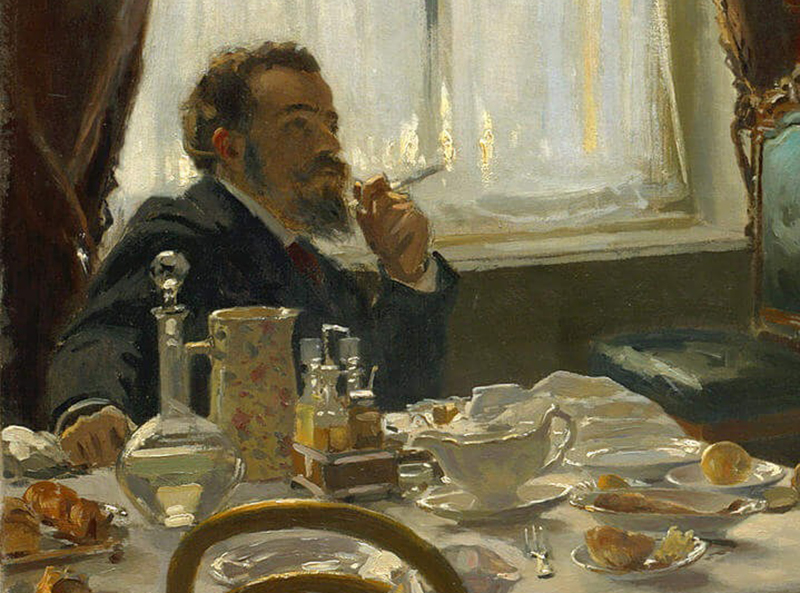

Обескуражена и старушка: она, скорее всего, старая няня, которая вырастила кого-то из приемных родителей мальчика. И только глава семейства спокойно курит и окидывает гостью оценивающим взглядом, прикидывая, за какую сумму денег она согласится во второй раз отказаться от сына.

Также важный для понимания картины факт: усыновление в России в начале 1900-х годов (до 1917 года) сильно отличалось от современного. Усыновить мог не каждый. Например, лица, имевшие своих законных детей, не могли усыновлять. Исключение делалось только для усыновления родственников (например, племянников) или если свои дети умерли. Замужняя женщина могла усыновить только с согласия мужа, а одинокая женщина — вообще не могла.

Закон категорически запрещал усыновление «нижними сословиями» лиц из «высших сословий» (дворян, купцов). То есть крестьянин или мещанин не мог усыновить дворянского ребенка. Обратный вариант (дворянин усыновляет крестьянского ребёнка) был возможен, но на практике редок.

Поэтому для большинства сирот, особенно из низших сословий, путь усыновления был закрыт. Их судьба решалась через систему приютов или через взятие в семью на правах «воспитанника» или «приемыша». Такие дети не имели юридических прав усыновленных и часто росли в качестве прислуги или рабочей силы.

Поэтому сцена, которую зритель видит на картине Маковского — состоятельная семья крестьянского сына как собственного — была скорее исключением, подчеркивающим благородство поступка приемных родителей, который шел вразрез с сословными барьерами того времени.