10 западных произведений, которые стали классикой русской литературы

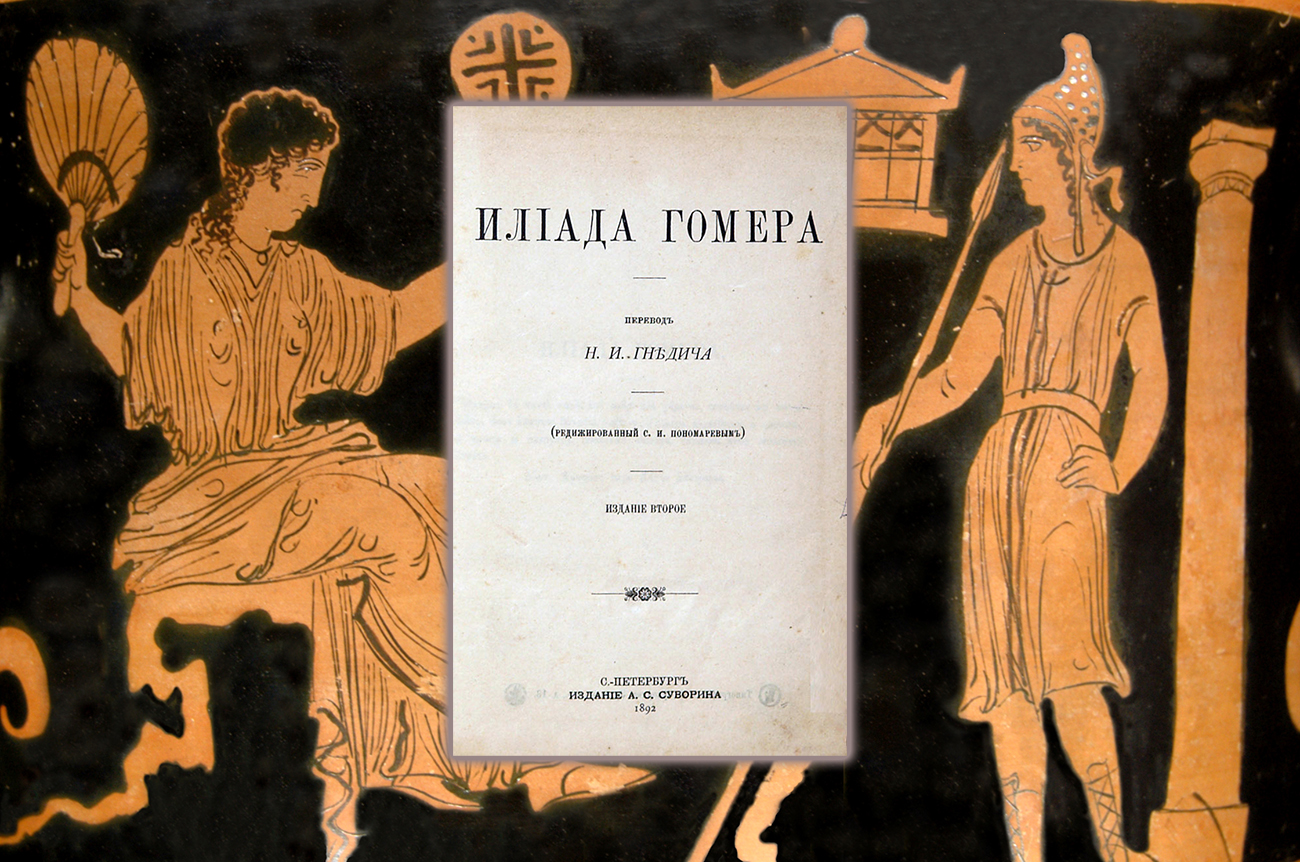

«Илиада» Гомера в переводе Николая Гнедича

Елена и Парис. Гомер «Илиада» (перевод Гнедича, издание второе, 1892)

Елена и Парис. Гомер «Илиада» (перевод Гнедича, издание второе, 1892)

До Гнедича Гомера переводили либо александрийским стихом (который звучал слишком легковесно), либо прозой. Поэт поставил перед собой цель: передать эпический размах и вместе с тем звучание гомеровского гекзаметра на русском. Для этого он использовал шестистопный дактиль. В результате перевод Гнедича был встречен как национальное культурное событие (1829). Пушкин написал знаменитые строки:

Слышу умолкнувший звук божественной эллинной речи;

Старца великого тень чую смущенной душой.

Правда, он же не удержался от эпиграммы:

Крив был Гнедич поэт, преложитель слепого Гомера,

Боком одним с образцом схож и его перевод.

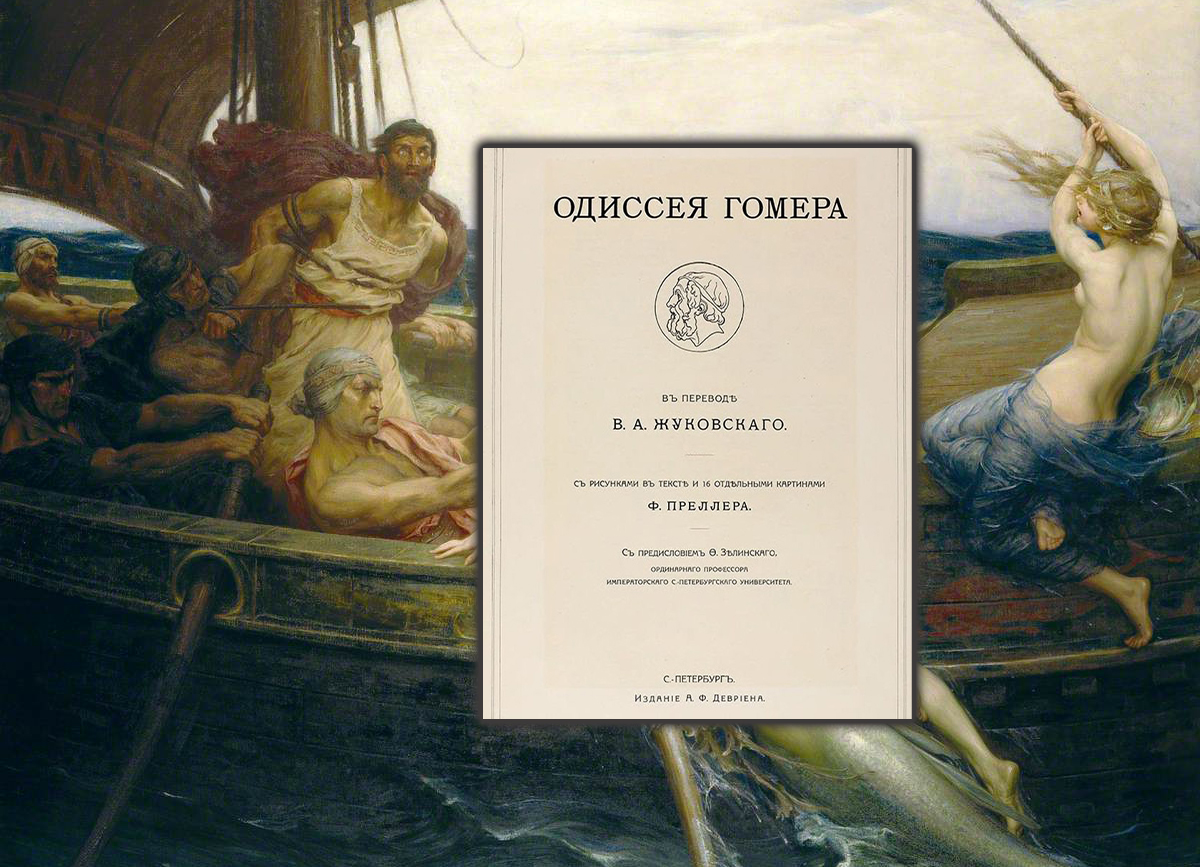

«Одиссея» Гомера в переводе Василия Жуковского

«Гомер. Одиссея» пер. В.А. Жуковского. Герберт Джеймс Дрейпер, «Одиссей и сирены»

«Гомер. Одиссея» пер. В.А. Жуковского. Герберт Джеймс Дрейпер, «Одиссей и сирены»

Критик Белинский неслучайно называл Жуковского «литературным Колумбом Руси», который открыл ей европейскую литературу. Поэт настаивал, что перевод — это не копирование оригинала, а творческое сотрудничество автора и переводчика, создание идеального произведения на родном языке. У Жуковского в переводе «Одиссеи» (1849) звучит уже не архаичная мощь, как у Гнедича. Это поэтичная эпопея, идеально соответствующая стилю самого Жуковского.

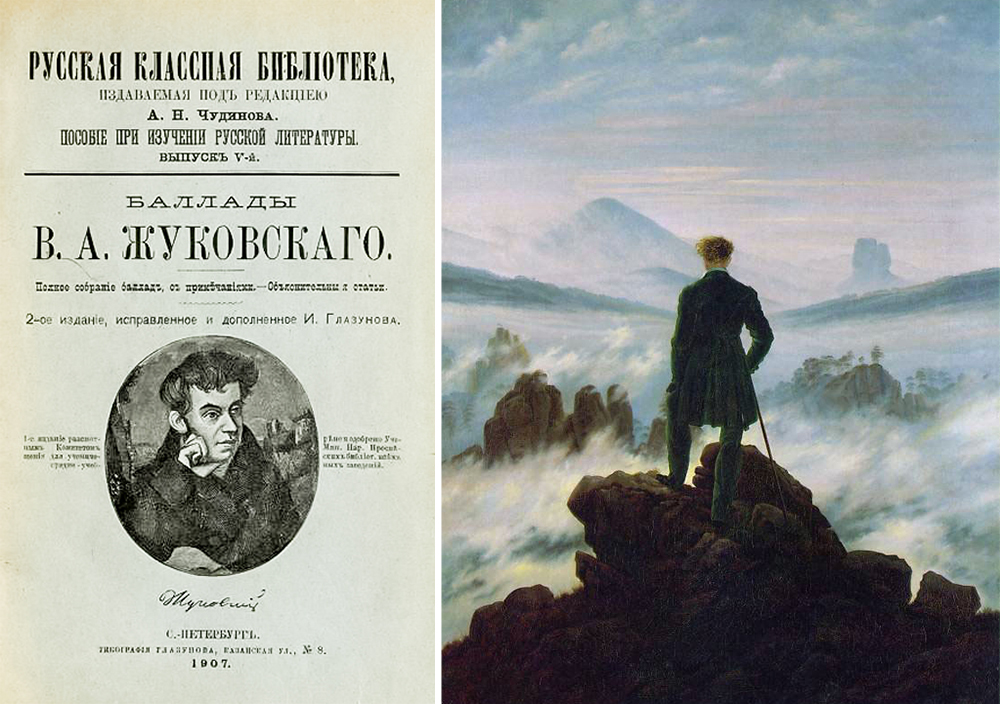

Баллады немецких романтиков в переводе Василия Жуковского

«Странник над морем тумана», 1818. Жуковский Василий Андреевич, типография И. Глазунова, 1907

«Странник над морем тумана», 1818. Жуковский Василий Андреевич, типография И. Глазунова, 1907

Через переводы Жуковского русская публика познакомилась с балладами немецких и английских романтиков. «Кубок» Шиллера и «Лесной царь» Гете стали хрестоматийными, их заучивали наизусть поколения гимназистов. Переводы Жуковского повлияли на раннего Пушкина, Лермонтова и других поэтов пушкинской плеяды.

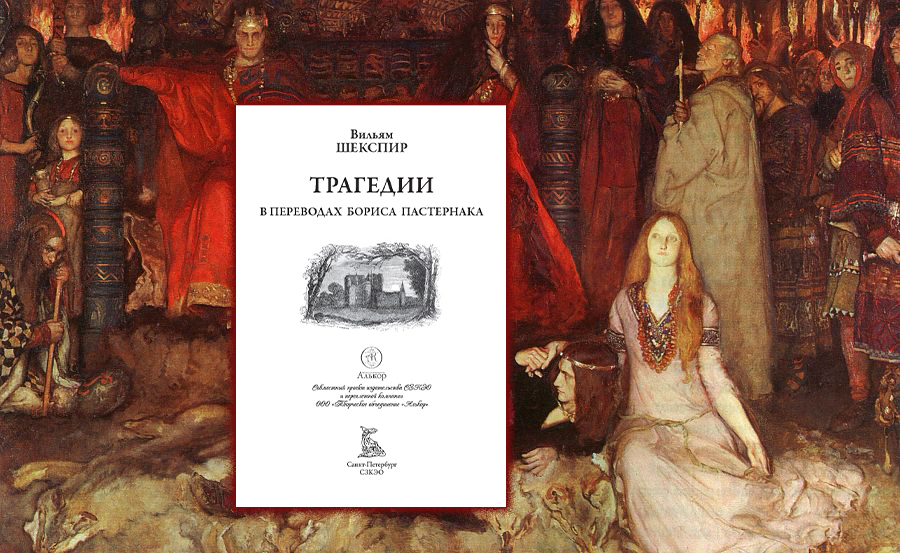

Шекспир в переводе Бориса Пастернака

Сцена театра в «Гамлете», Эдвин Остин Эбби. «Шекспир. Трагедии» в переводах Бориса Пастернака, Библиотека мировой литературы

Сцена театра в «Гамлете», Эдвин Остин Эбби. «Шекспир. Трагедии» в переводах Бориса Пастернака, Библиотека мировой литературы

Пастернак не столько переводил Шекспира, сколько заново создавал его для русского читателя. Его «Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Король Лир» — это полноценные поэтические произведения. Фраза «Быть или не быть — вот в чем вопрос» (To be, or not to be: that is the question), благодаря Пастернаку, известна каждому русскому. Как и «Но повесть о Ромео и Джульетте останется печальнейшей на свете» (For never was a story of more woe than this of Juliet and her Romeo).

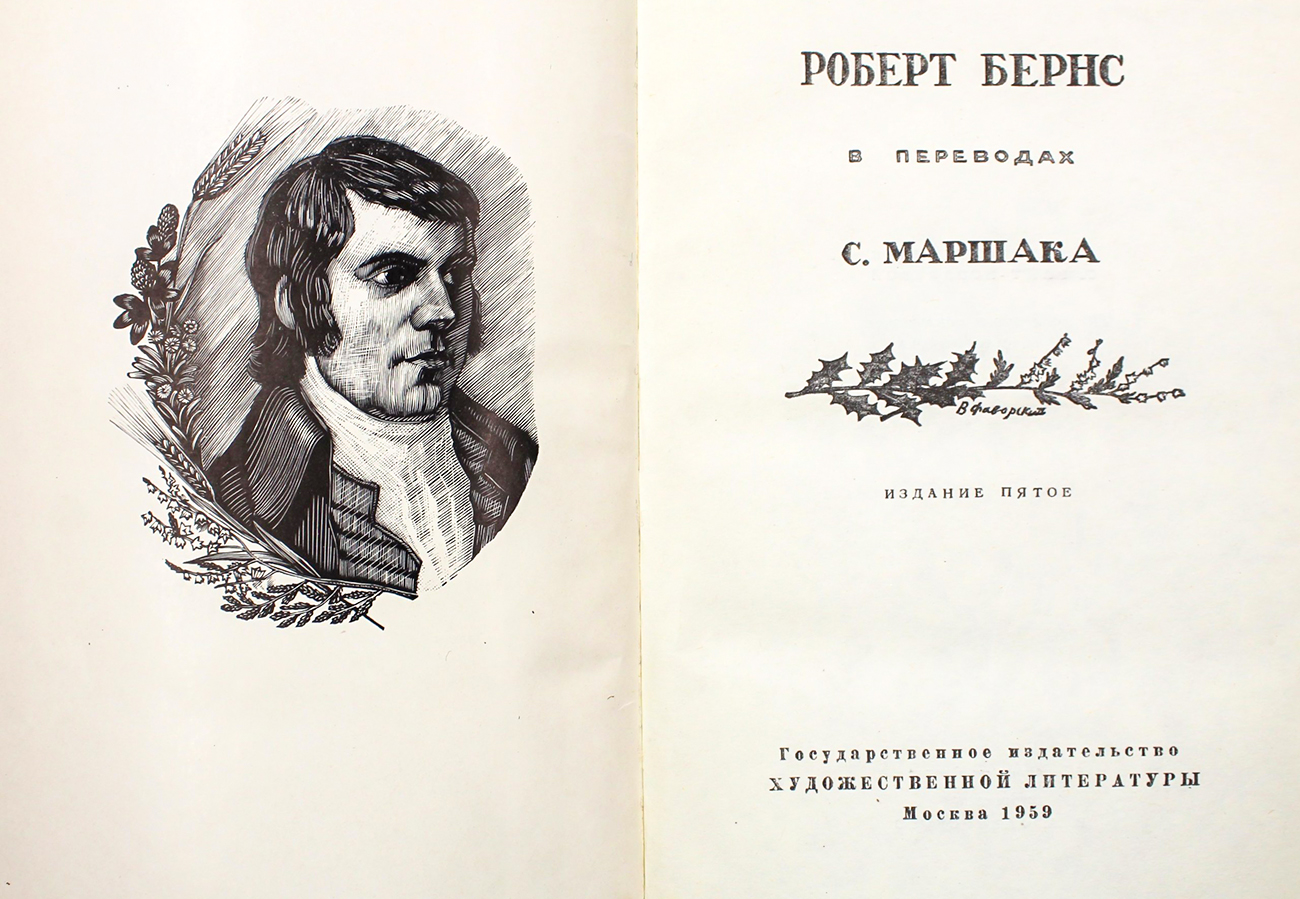

Роберт Бернс в переводе Самуила Маршака

Роберт Бернс в переводах С. Маршака

Роберт Бернс в переводах С. Маршака

Маршак сделал шотландского поэта практически русским народным. Его переводы настолько мелодичны, точны и полны душевности, что песни и стихи Бернса («В полях под снегом и дождем...» (O, wert thou in the cauld blast), «Любовь и бедность» (O poortith cauld, and restless love) читаются как исконно русские.

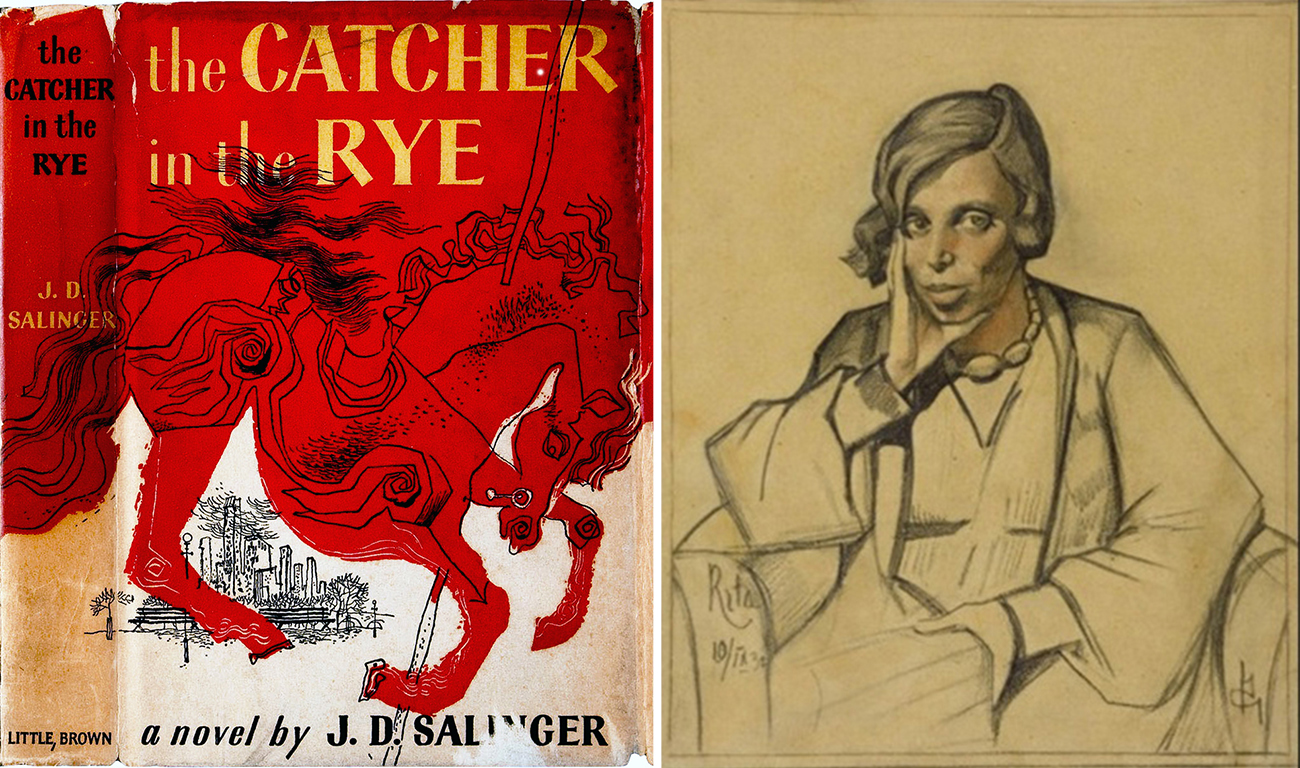

«Над пропастью во ржи» Сэлинджера в переводе Риты Райт-Ковалевой

Обложка первого американского издания. Портрет Риты Райт-Ковалевой

Обложка первого американского издания. Портрет Риты Райт-Ковалевой

Перевод вышел в 1955 году и долгое время был единственным на русском языке: подавляющее большинство читателей знакомы с книгой именно по нему. Название романа, The Catcher in the Rye, передано метафорически — «Над пропастью во ржи». Есть и другие цензурные и идеологические разночтения, умолчания и неточности. И тем не менее, для нескольких поколений русских читателей Холден Колфилд говорит именно словами Райт-Ковалевой.

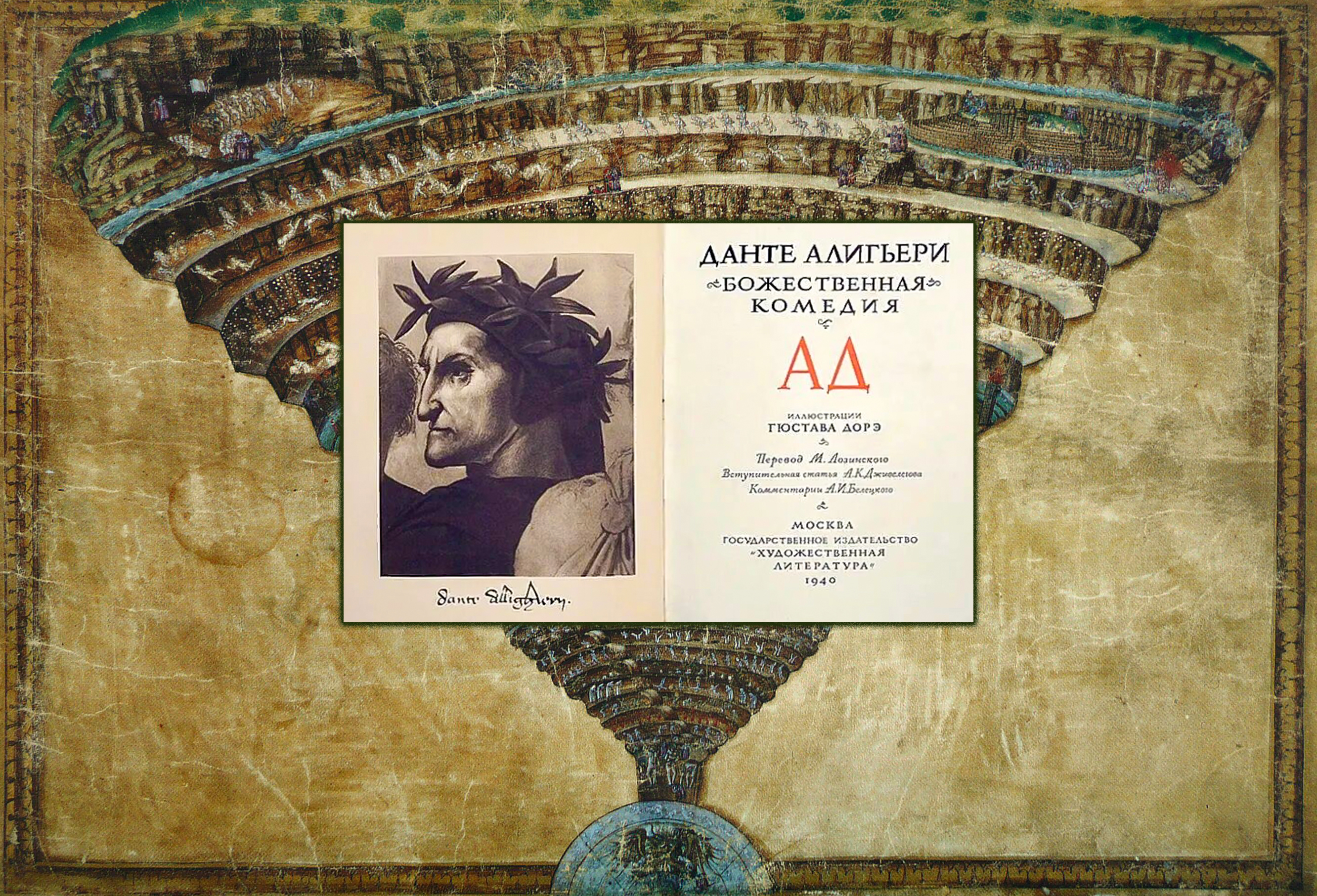

«Божественная комедия» Данте в переводе Михаила Лозинского

«Ад» Сандро Боттичелли (Ватиканская апостольская библиотека). Перевод «Божественной комедии» М.Л. Лозинского

«Ад» Сандро Боттичелли (Ватиканская апостольская библиотека). Перевод «Божественной комедии» М.Л. Лозинского

Это самый известный, уважаемый и «академический» перевод. За него Лозинский в 1946 году получил Сталинскую премию. Переводчик поставил перед собой задачу передать текст Данте с максимальной филологической точностью, сохранив все смысловые нюансы, сложную строфику и ритмико-синтаксическое строение фраз. В результате получился текст невероятной плотности и интеллектуальной глубины. Фразу «Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу» тоже знают все русские.

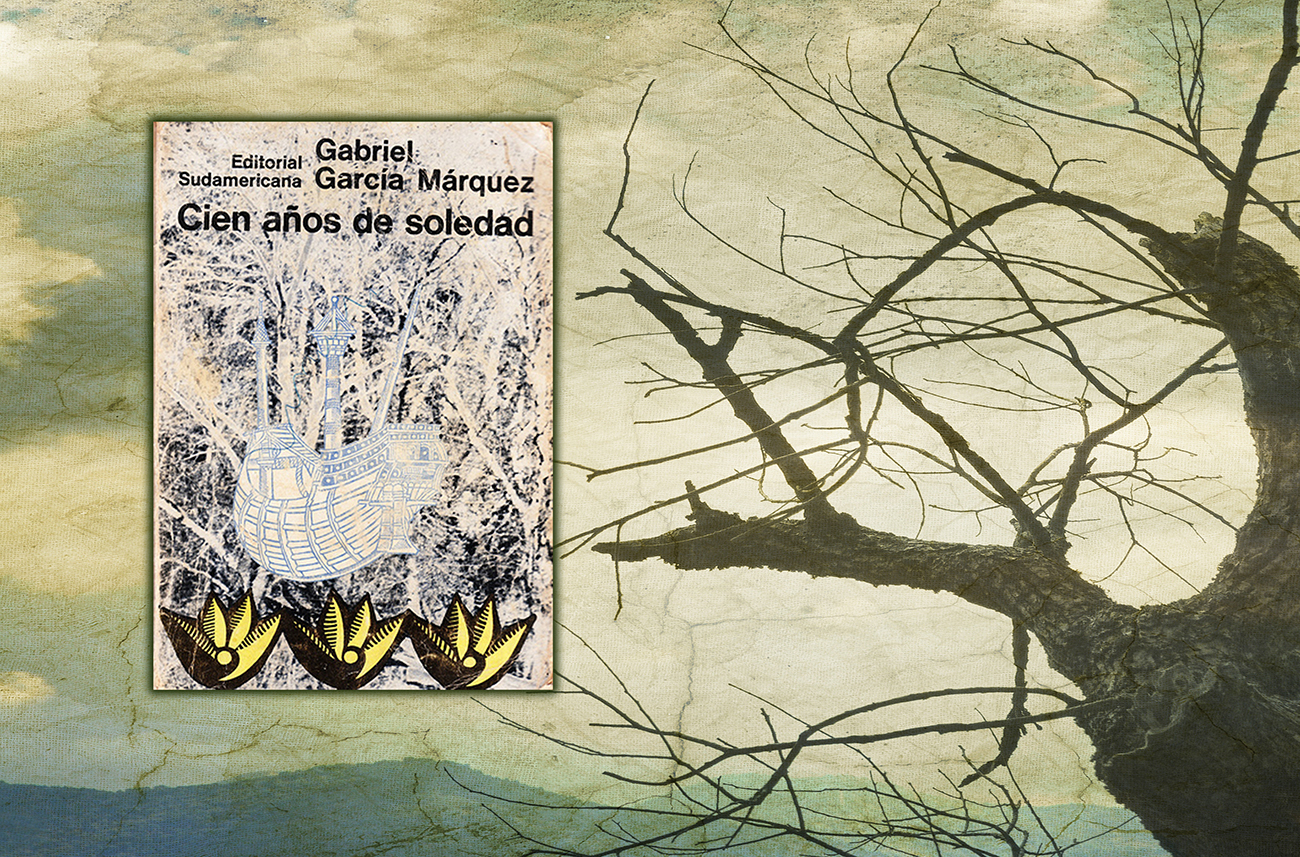

«Сто лет одиночества» Маркеса в переводе Валерия Столбова и Нины Бутыриной

Обложка первого издания книги Г.Г. Маркеса «Сто лет одиночества», Буэнос-Айрес, 1967

Обложка первого издания книги Г.Г. Маркеса «Сто лет одиночества», Буэнос-Айрес, 1967

Первый перевод знаменитого романа был выполнен еще в советские годы (конец 1960-х) и, как и в случае с «Над пропастью во ржи», остается наиболее популярным и любимым. Бутырина и Столбов создали тот самый плотный и поэтичный язык, с которым ассоциируется магический реализм Маркеса в России.

«Властелин Колец» Толкина в переводе Владимира Муравьева и Андрея Кистяковского (первая полная версия)

Трилогия «Властелин колец» издания «Радуга»

Трилогия «Властелин колец» издания «Радуга»

Несмотря на более поздние и более точные переводы, именно эта версия стала культовой для немалой части советских и российских поклонников. Она наполнена эпическим величием и архаикой, которые идеально легли на восприятие произведения русским читателем.

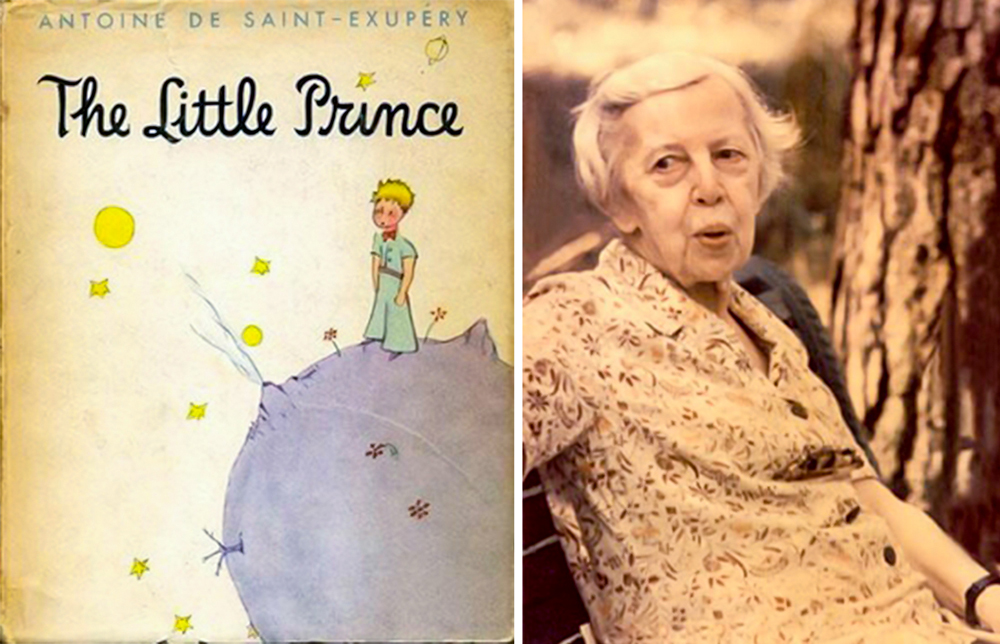

«Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери в переводе Норы Галь (Элеонора Гальперина)

The Little Prince book cover, 1943. Нора Галь в Переделкине

The Little Prince book cover, 1943. Нора Галь в Переделкине

Перевод сказки-притчи о мальчике, странствующем по Вселенной, вошел в историю русской литературы наравне с оригинальными текстами. Галь создала хрестоматийный текст, в котором множество фраз стали крылатыми («Мы в ответе за тех, кого приручили», «Зорко одно лишь сердце»). Ее язык — простой, глубокий и лиричный — идеально совпал с духом произведения.