Как «разговаривали» визитками в России?

«Выбраться из Москвы надолго было для Марьи Ивановны, при ее обширном знакомстве, не шуточное дело: надо было проститься со всеми, чтобы никого не обидеть, – писал о своей пожилой родственнице чиновник XIX века Дмитрий Рунич. – В четверг в 6 часов дня Марья Ивановна села в карету и пустилась по визитам, с реестром в руке; в этот день она сделала 11 визитов, в пятницу до обеда – 10, после обеда – 32, в субботу – 10, всего 63, а “кровных с десяток, – пишет она после этого, – остались на закуску”. А два дня спустя начались ответные визиты: в одно после обеда перебывали у нее кн. Голицына, Шаховская, Татищева, Гагарин, Николева. На нее напал страх: “ну, если всей сотне вздумается со мной прощаться!” – и приказала отвечать, что ее дома нет».

«В пролетке у Кремля», Рудольф Френц, нач. ХХ века

«В пролетке у Кремля», Рудольф Френц, нач. ХХ века

Для московского и петербургского дворянства визиты – формальные посещения родных и знакомых – стали ежедневной обязанностью. Отъезд и приезд в город и из города, именины, большие праздники, свадьбы и похороны – все эти события требовали нанесения формального визита. А затем нужно было принять ответный визит. Игнорировать это правило значило исключить себя из приличного общества – после этого уже не стоило надеяться на продвижение по службе или выгодный брак.

Обременительный обычай казался иностранцам диким, а некоторых, как ирландку Марту Вильмот, даже «возмущал». Поэтому к началу XIX века вместе с модой на все английское в Россию пришла культура визитных карточек.

«Запиши меня»

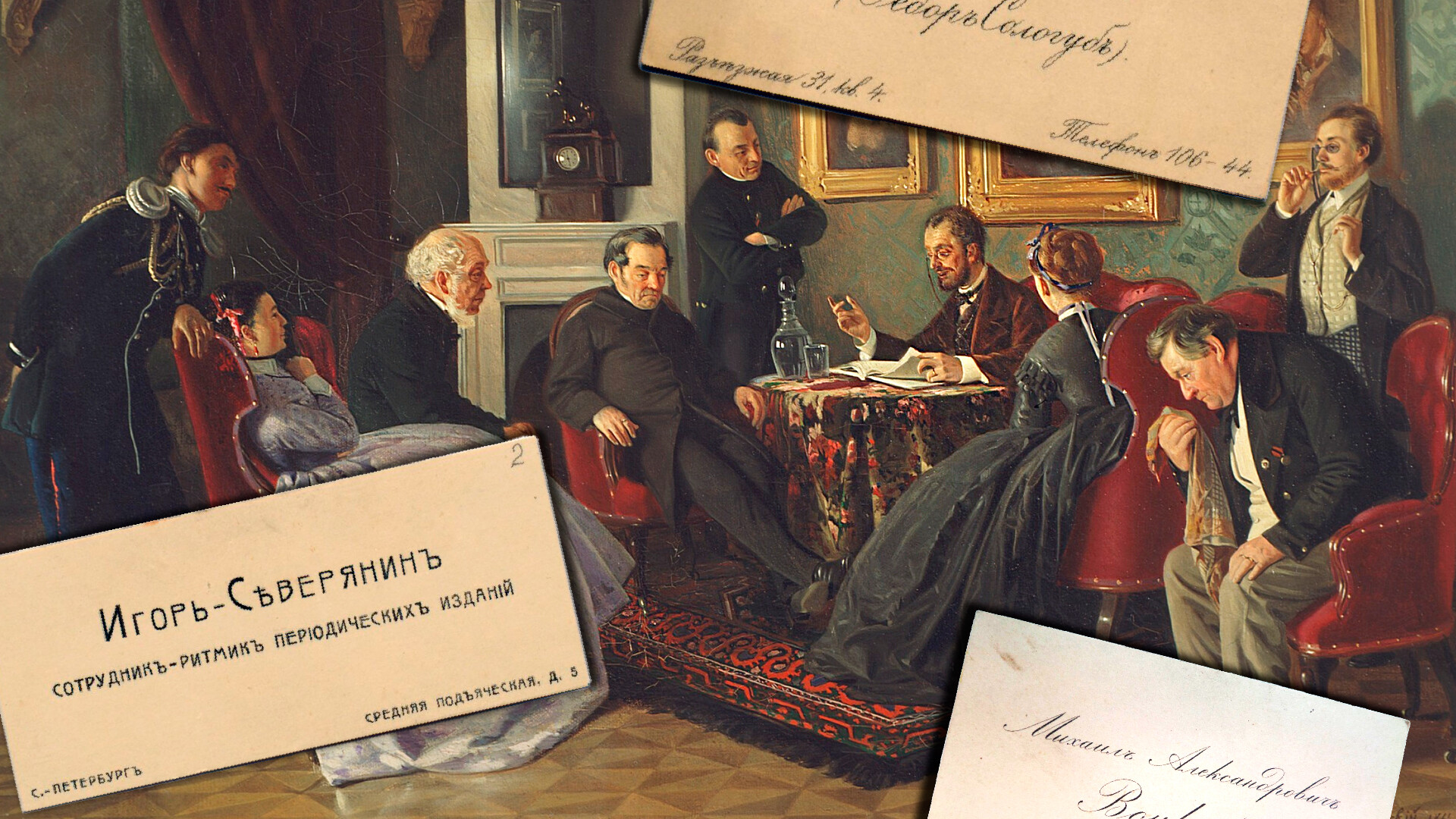

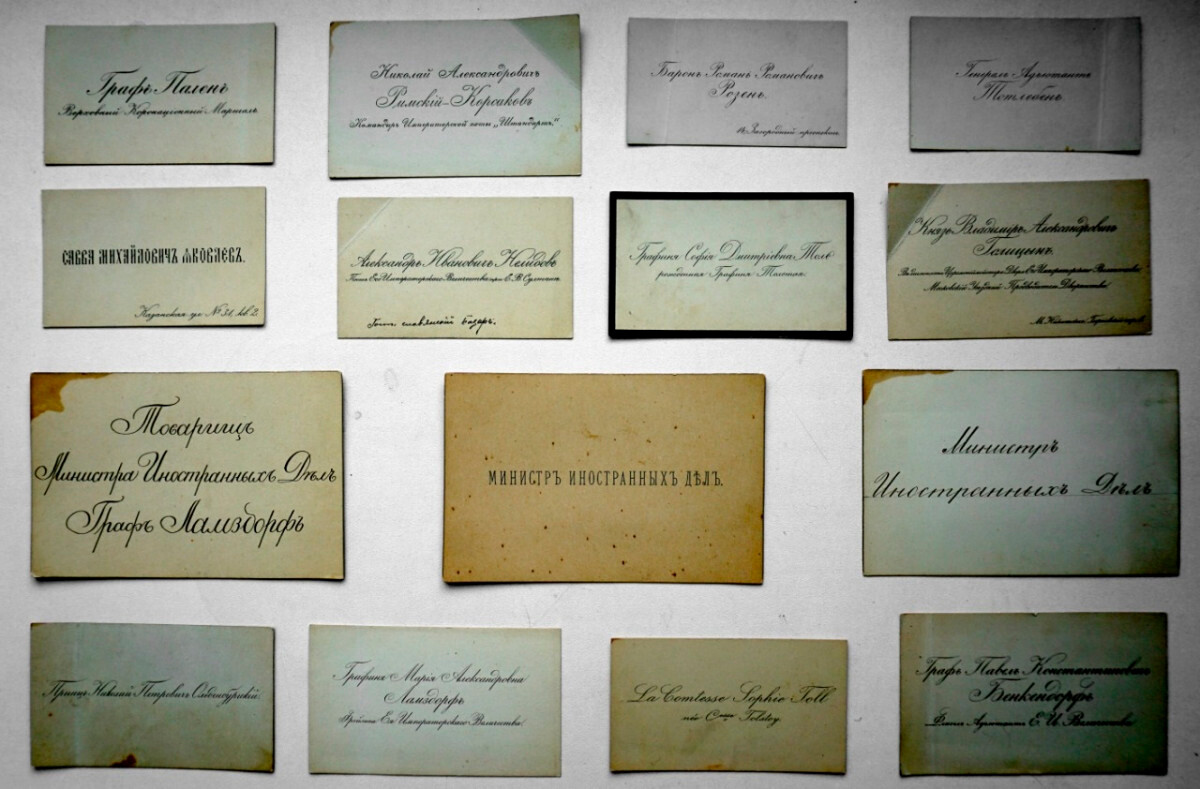

Поднос с визитными карточками Антона Дельвига, Дениса Давыдова, Петра Вяземского, Ивана Дмитриева и других деятелей культуры пушкинской поры (интерьер 1810-х годов, дом-музей В. Л. Пушкина на Старой Басманной)

Поднос с визитными карточками Антона Дельвига, Дениса Давыдова, Петра Вяземского, Ивана Дмитриева и других деятелей культуры пушкинской поры (интерьер 1810-х годов, дом-музей В. Л. Пушкина на Старой Басманной)

Карточки тогда назывались визитными билетами, и для них в прихожих и вестибюлях домов знатных людей стояли серебряные подносы или дорогие блюда. Обычно их было два: один для привезенных лично, другой для переданных через слуг карточек. Ведь большая разница, заезжал ли визитер сам или всего лишь посылал слугу. Были и необычные места для карточек – в московском доме дворянина из старого рода вас вполне могло встретить чучело медведя с распахнутой пастью и подносом для визиток в лапах.

Каждый знатный господин и дама в начале XIX века возили с собой пачку визитных билетов. Приезжая с визитом, теперь не объявляли сразу о себе – выходил дворецкий, и ему вручался визитный билет. Визитные билеты дам были большеформатные и более затейливо украшены. Визитные билеты мужчин были привычного нам размера, с банковскую карточку или пачку сигарет, а визитки женатых были скромнее и меньше визиток холостых.

Визитки в экспозиции Рузского краеведческого музея

Визитки в экспозиции Рузского краеведческого музея

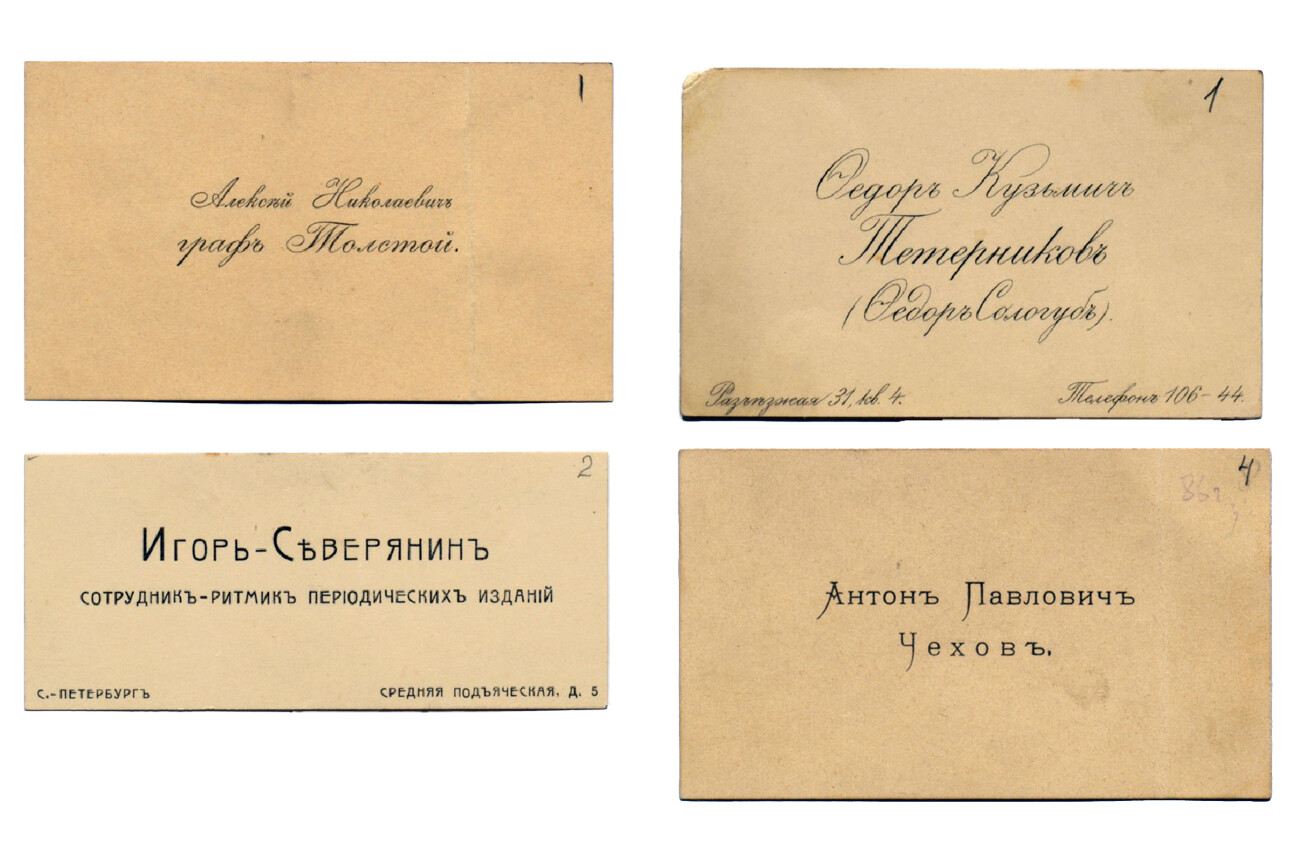

На визитном билете было написано имя его владельца или владелицы, а также его звание, чин или должность: врачи и ученые писали «доктор» и указывали степень, военные – свое звание, гражданские служащие – чин. У некоторых было два типа билетов: один с адресом, другой с пустым местом, на котором можно было писать – назначить встречу, пригласить на обед или в театр.

Не все, правда, успевали за столичными правилами. Историк Михаил Загоскин вспоминал, как его посетитель не указал на карточке адрес: «Мне самому случилось однажды обегать все гостиницы и перебывать почти во всех частных домах, чтоб узнать, где живет один провинциал, который был у меня с визитом. Меж тем как я искал его по всей Москве, он кончил дела, уехал в свою губернию и теперь, как слышно, гневается ужасным образом не только на меня, но даже на всю Москву. “Хороша столица!” – говорит он при всяком удобном случае. “Вежливый народ эти москвичи! Спесивцы этакие, невежи!”».

«Свежий кавалер», 1846, Павел Федотов. Некоторые новоиспеченные дворяне просто не могли принимать посетителей

«Свежий кавалер», 1846, Павел Федотов. Некоторые новоиспеченные дворяне просто не могли принимать посетителей

Если человек, к которому приехали в гости, дома, слуга относил визитный билет к нему, и хозяин решал, принять ли гостя или сослаться на занятость. Если хозяин не был готов, визитный билет оставляли на подносе, как и в том случае, когда хозяина не было дома.

Если визит наносили кому-то, кто был выше по службе или общественному положению, оставить карточку считалось хамством. Когда служащие приезжали навестить начальника или менее родовитые дворяне – графа или князя, а тех не было дома или они не принимали, дворецкий записывал имена визитеров в особую книжечку. Бывали курьезы. Литератор Петр Вяземский вспоминал: «Когда Карамзин был назначен историографом, он отправился к кому-то с визитом и сказал слуге: “Если меня не примут, то запиши меня”. Когда слуга возвратился и сказал, что хозяина дома нет, Карамзин спросил его: “А записал ли ты меня?” – “Записал”. – “Что же ты записал?” – “Карамзин, граф истории”».

Правила общения визитными билетами

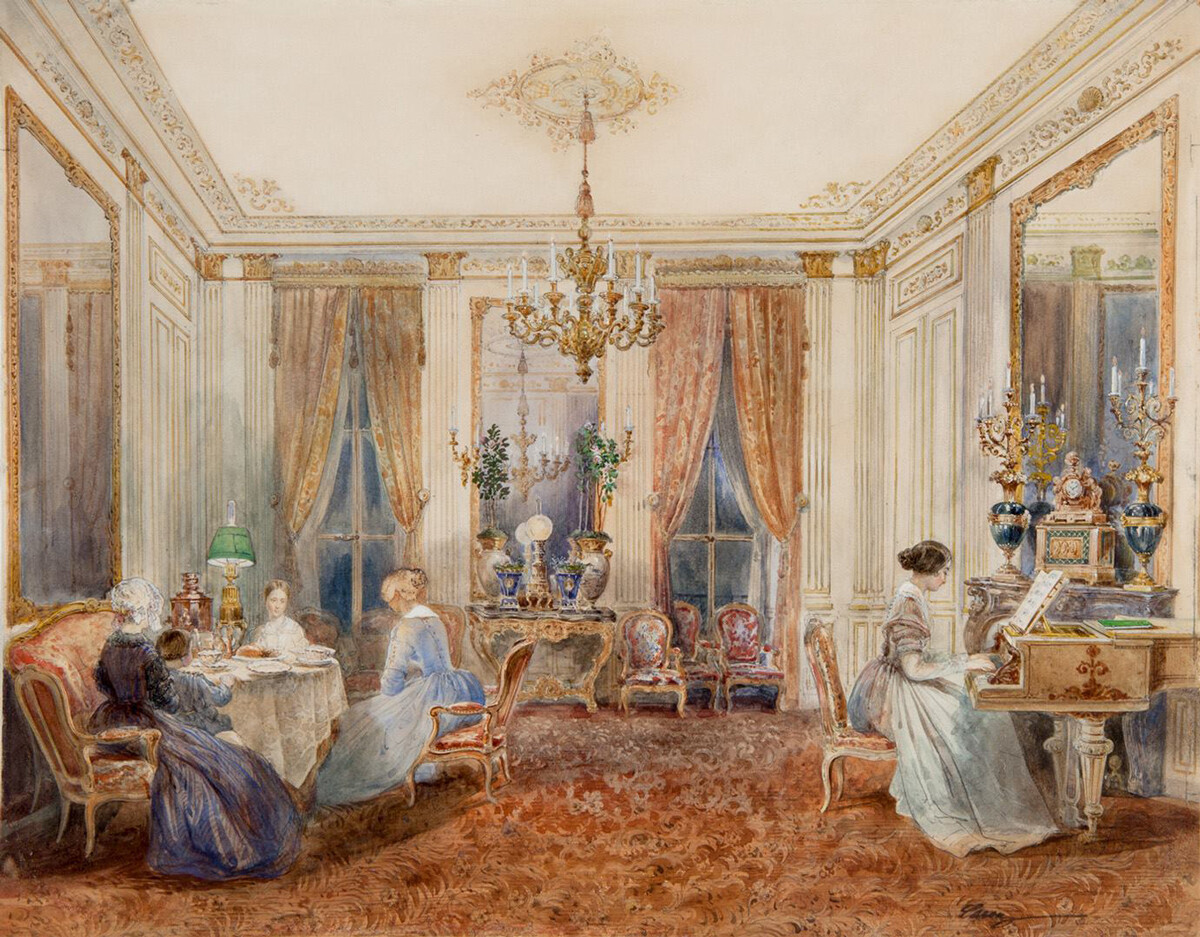

Гостиная в квартире графини А. С. Шереметевой на бульваре Пуассоньер в Париже. Неизвестный художник, 1842 г.

Гостиная в квартире графини А. С. Шереметевой на бульваре Пуассоньер в Париже. Неизвестный художник, 1842 г.

Конечно, старое дворянство презирало визитные билеты. Тем более привезенные слугами. «Это ни на что не похоже: привезут холопа четверкою под окошко, и он выбросит карточку столбовой русской дворянке», – возмущались, по воспоминаниям русского музыканта Николая Макарова, старые тетушки.

Но все изменилось после коронации Николая I в сентябре 1826 года. Николай Павлович и его супруга Мария Федоровна в молодости были звездами европейских салонов, и на их коронацию приехали сотни французских и английских щеголей, у которых визитки были в полном ходу и не считались зазорными. После этого культура визитных карточек в России установилась окончательно и держалась до 1917 года.

Было принято первый визит наносить лично, а уже потом можно записываться или оставлять карточку. Вежливо было ответить на карточку посылкой карточки – если этого не было или карточку присылали в бумажном конверте, это означало, что в этот дом лучше больше не заезжать.

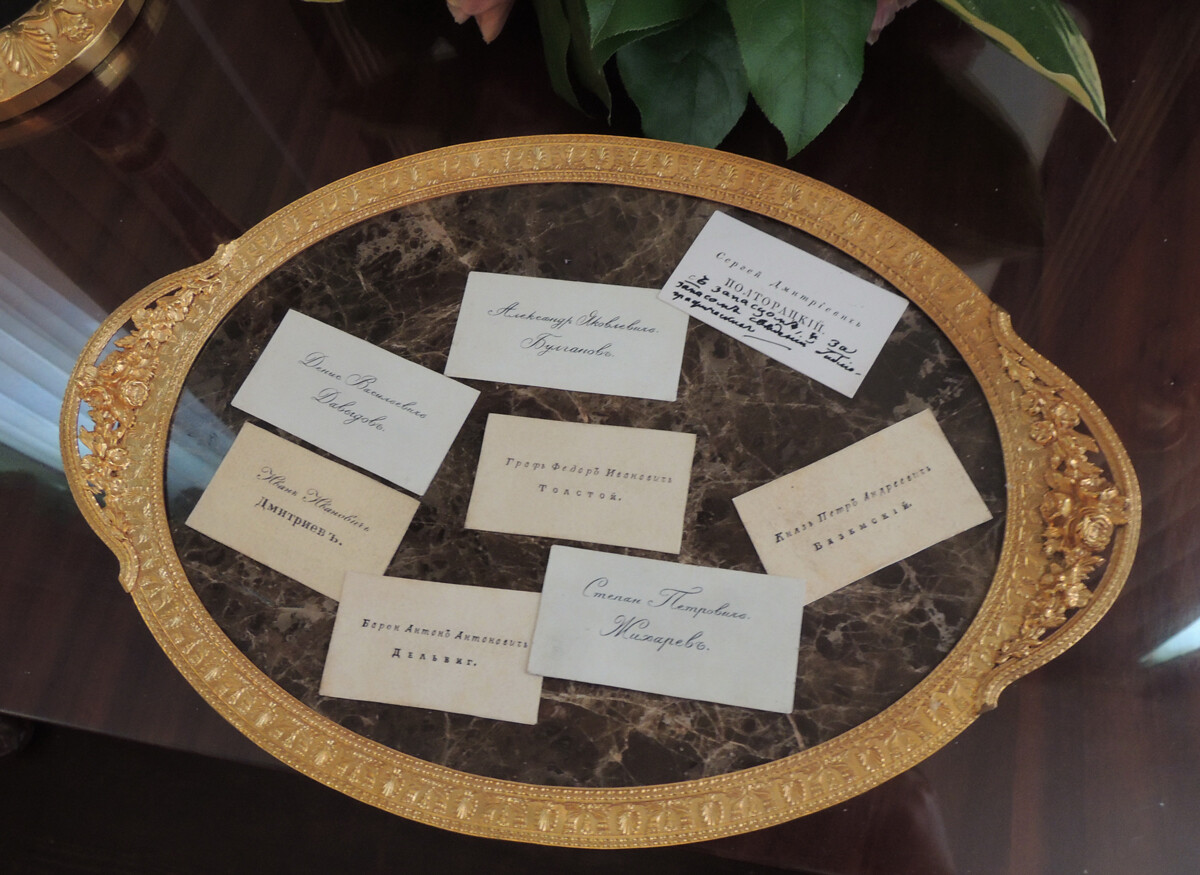

Из коллекции визитных карточек писателей и поэтов из собраний РГАЛИ

Из коллекции визитных карточек писателей и поэтов из собраний РГАЛИ

Когда карточку оставляли, не увидев хозяев, ее нужно было обязательно «загибать». Вот что значили эти «загибы»:

– «приезжал лично» – правый верхний угол;

– «поздравляю» – левый верхний угол;

– «соболезную» – левый нижний угол;

– «прощаюсь» – правый нижний угол.

Если ни один из углов не был загнут, это значило, что карточка была точно передана через слугу. Конечно, очень скоро стали посылать «загнутые» карточки и со слугами. Князь Сергей Трубецкой, живший в первой половине XX века, вспоминал: «Мы обычно оставляли, уезжая с вечера, загнутые заблаговременно карточки швейцару (при рубле), или один из нас возил карточки нескольких друзей: обычая рассылать или оставлять незагнутые карточки в Москве тогда не было».

Уже к середине XIX века обычай оставлять карточки, который был призван поддерживать хотя бы видимость вежливости, превратился в абсолютно механический процесс, который выполняли слуги.

Вид на Охотный ряд, 1909–1917

Вид на Охотный ряд, 1909–1917

«В Новый год и на Святой неделе бывает самый большой расход визитных карточек, – вспоминал Михаил Загоскин. – Лакеи на извозчиках, верхом и пешком рыскают по всему городу. [...] Впрочем, разносчики билетов находят средство облегчать свои труды; у них есть сборные места, главное из них – в Охотном ряду; там они сличают свои списки и меняются визитными карточками. Разумеется, это не всегда бывает без ошибок. Иногда вам отдадут карточку какого-нибудь барина, с которым вы вовсе не знакомы, или заставят вас самих поздравить с праздником человека, с которым вы не хотели бы и встретиться».

И все же во все времена в Российской империи самым уважительным оставался личный визит. Порой просто карточка, оставленная или посланная важному лицу, могла навсегда окончить карьеру незадачливого посетителя.