Как Владимир Маяковский совершил революцию в русской поэзии

Мир огромив мощью голоса,

иду – красивый,

двадцатидвухлетний.

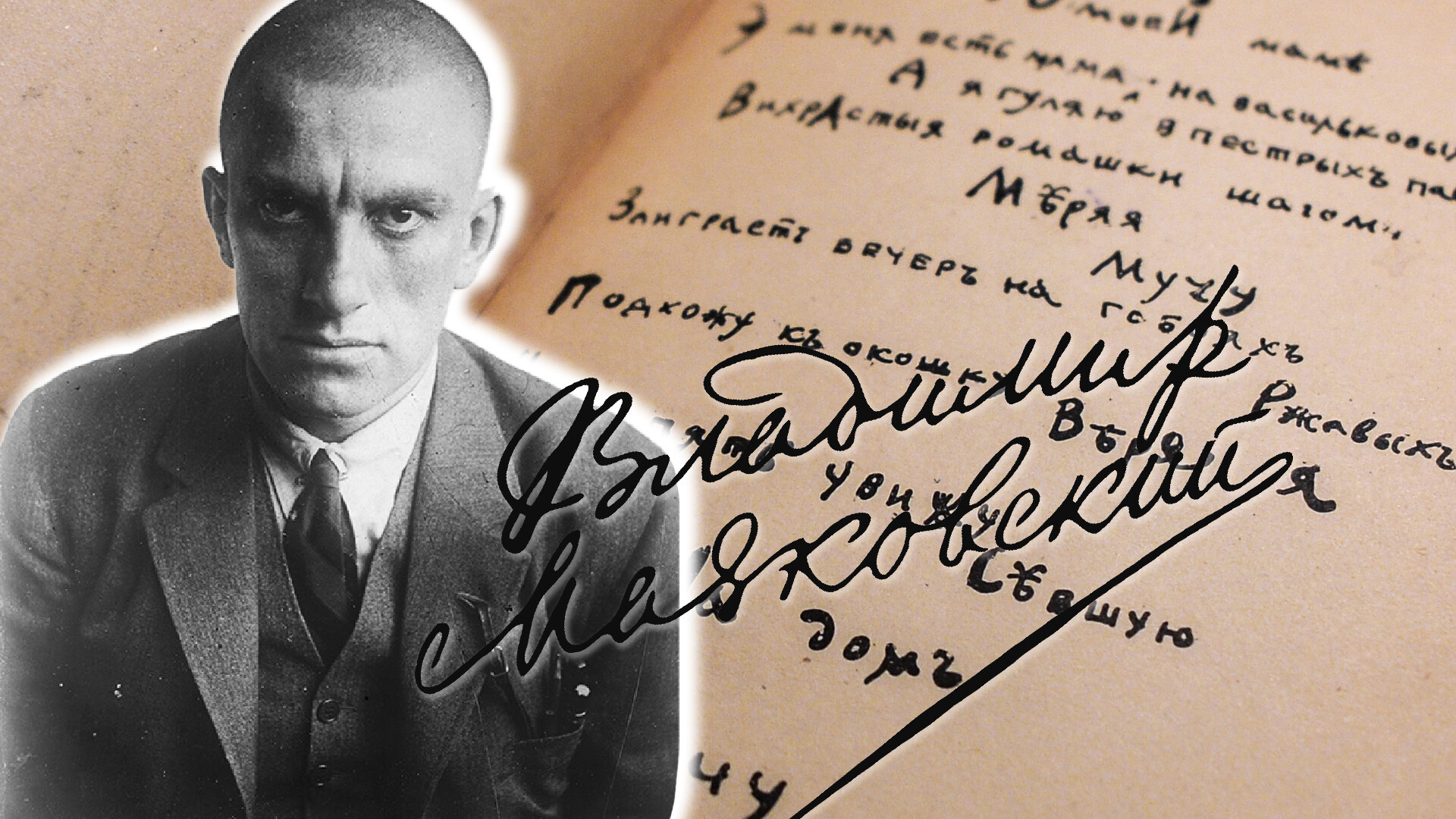

Так в 1914 году писал в поэме «Облако в штанах» о себе Владимир Маяковский (1893–1930), один из самых необычных, самобытных и известных русских поэтов.

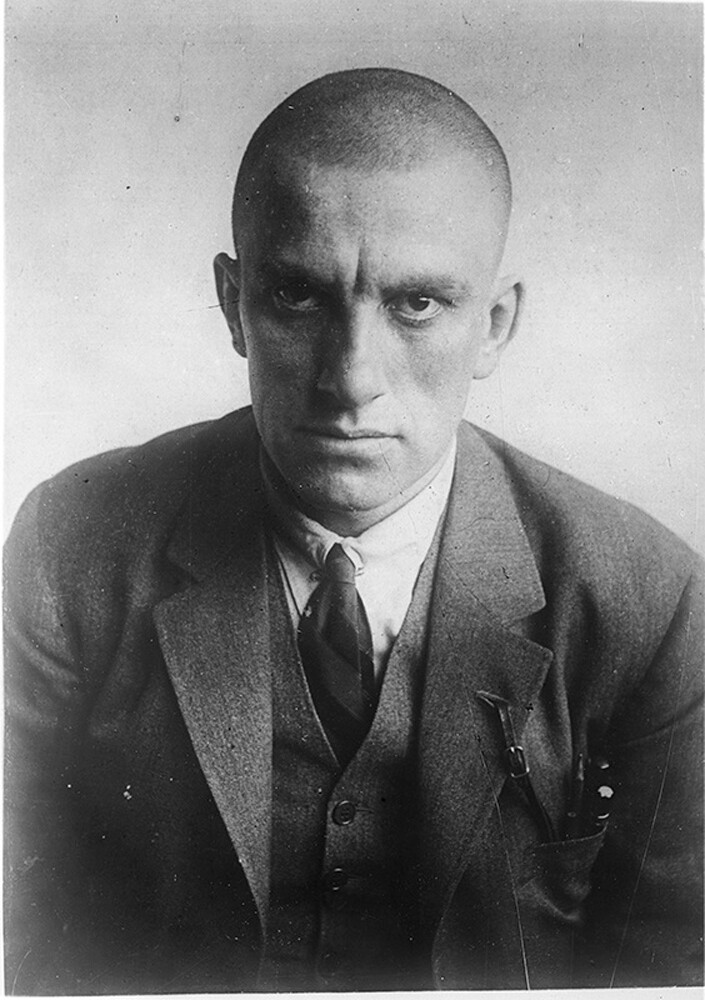

Владимир Маяковский в 1924 году

Владимир Маяковский в 1924 году

Он был высокий, широкоплечий, выделялся из толпы. «Ходил среди людей как Гулливер», – писал Корней Чуковский. Громогласно читал свои стихи с их рваным, резким ритмом. Казался грубым, но был сентиментален и раним.

Стихи – оружие революции

Маяковский считается главным пролетарским поэтом. Революцию он принял с восторгом, ведь еще в 1908 году примкнул к большевикам и увлекся идеями коммунизма.

Я, ассенизатор

и водовоз,

революцией

мобилизованный и призванный.

(«Во весь голос» 1930)

В печати Маяковский дебютировал в 1912 году. Его стихотворение было опубликовано в составе футуристического сборника с хлестким названием «Пощечина общественному вкусу». В манифесте к нему молодые поэты-новаторы предлагали сбросить Пушкина, Достоевского, Толстого и других классиков «с парохода современности».

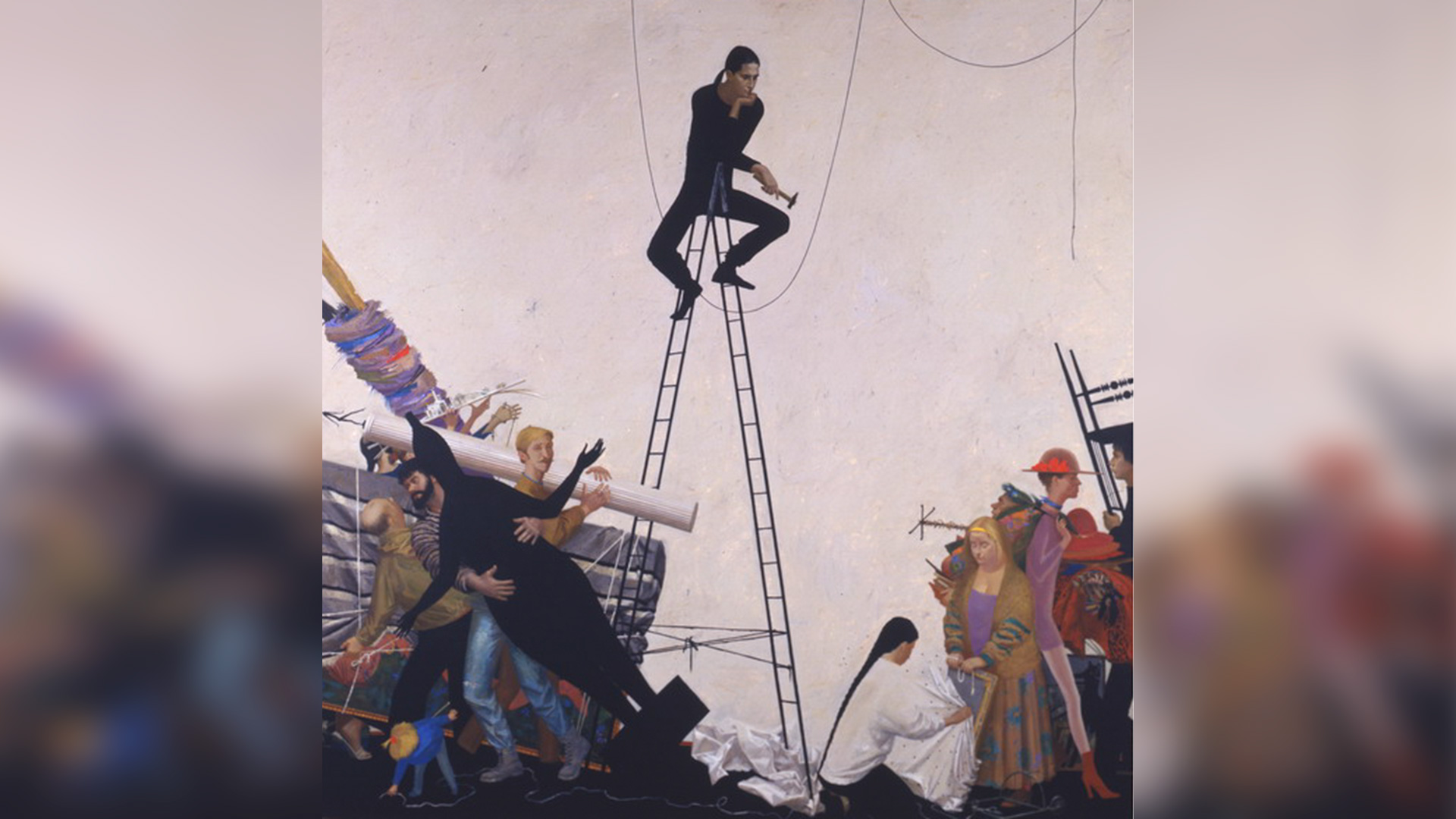

Владимир Маяковский с друзьями и знакомыми в мастерской Николая Кульбина. Пересъемка с «Синего журнала», 1915

Владимир Маяковский с друзьями и знакомыми в мастерской Николая Кульбина. Пересъемка с «Синего журнала», 1915

Маяковский предлагает забыть «старый» язык и художественные средства. А свои стихи противопоставляет лакированной салонной поэзии. Не стесняясь в выражениях, он смеется над другими поэтами. Не читать же донецким шахтерам про пушкинский «разочарованный лорнет» и не голосить же на первомайских демонстрациях: «Мой дядя самых честных правил».

Вместо «напева» старой поэзии он предлагает «выкрик», вместо «колыбельной» – «грохот барабана». Он ревет, кричит на читателя. Свои слова он сравнивает с оружием, они были его средством агитации: «страниц войска», «рифм отточенные пики».

Новый язык

Владимир Маяковский в бархатном жилете, 1914

Владимир Маяковский в бархатном жилете, 1914

Маяковский выступает со стихами на публике – и не в камерных богемных салонах, а перед большой аудиторией, часто состоящей из студентов и простых работяг.

«Речь Маяковского есть громкая устная, публичная речь. Ее естественное поприще – трибуна, эстрада, площадь. Но в то же время это речь фамильярная, и именно это сочетание фамильярности и публичности и придает языку Маяковского его специфичность и своеобразие», – пишет один из первых серьезных исследователей Маяковского Григорий Винокур в своей книге «Маяковский – новатор языка».

Одно из самых известных стихотворений «А вы могли бы» (1913) – это вызов. Его лирический герой дерзко заявляет о себе и задирает аудиторию, вопрошает, используя намеренную гиперболу:

– А вы

ноктюрн сыграть

могли бы

на флейте водосточных труб?

«Революция выбросила на улицу корявый говор миллионов, жаргон окраин полился через центральные проспекты», – пишет Маяковский в статье «Как делать стихи?» (1926). И с этими миллионами нужно было говорить на их языке. Поэт вводит откровенные грубости, часто смешивая их с нейтральным языком: «Поэзия – пресволочнейшая штуковина» («Юбилейное», 1924).

Помимо жаргона Маяковский вводит и совершенно новые слова, которые смело придумывал сам. Он дерзко соединяет два или три в одно, то фривольно добавляя новые приставки и изменяя форму. «Выреветь», «вызлить» и «выласкать», «излюбиться». Московские окна елками «зарождествели». Hеологизм «прозаседавшиеся» похвалил даже Ленин: «В своем стихотворении он вдрызг высмеивает заседания и издевается над коммунистами, что они все заседают и перезаседают. Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно».

«Планов громадьё» сейчас афоризм, но это тоже придумка Маяковского, переиначившего русское слово «громада» на французский лад.

Революционная форма

Слева направо: Борис Пастернак, Сергей Эйзенштейн, О. Третьякова, Лиля Брик, Владимир Маяковский (Москва, май 1924 г.)

Слева направо: Борис Пастернак, Сергей Эйзенштейн, О. Третьякова, Лиля Брик, Владимир Маяковский (Москва, май 1924 г.)

Не помещается новая поэзия не только в старую лексику, но и в прежние стихотворные размеры. С самых ранних стихов Маяковский любил короткие, словно рваные, строчки, это стало одной из форм его выразительности и визитной карточкой.

Наплевав на любые каноны поэзии, он фривольно обращается со строками. В 1920-х появляются его «ступенчатые» графические стихи-«лесенки».

«Сделав стих, предназначенный для печати, надо учесть, как будет восприниматься напечатанное, именно как напечатанное», – объяснял поэт. Каждая строка как бы подсказывает читателю интонацию автора – где сделать паузу и что нужно выделить.

Маяковский также преодолевает синтаксис. «Наша обычная пунктуация с точками, с запятыми, вопросительными и восклицательными знаками чересчур бедна и маловыразительна», – заявляет он.

Порой получается, что привычная грамматическая связь между дробными отрезками его стихов просто отсутствует, они связаны только по смыслу, семантике, пишет Винокур.

Маяковский учился в художественном училище, и визуальная часть искусства была для него всегда очень важна. Большое влияние на него также оказал Давид Бурлюк, поэт и художник, один из основателей русского футуризма и кубофутуризма в живописи.

Совершенно новые темы

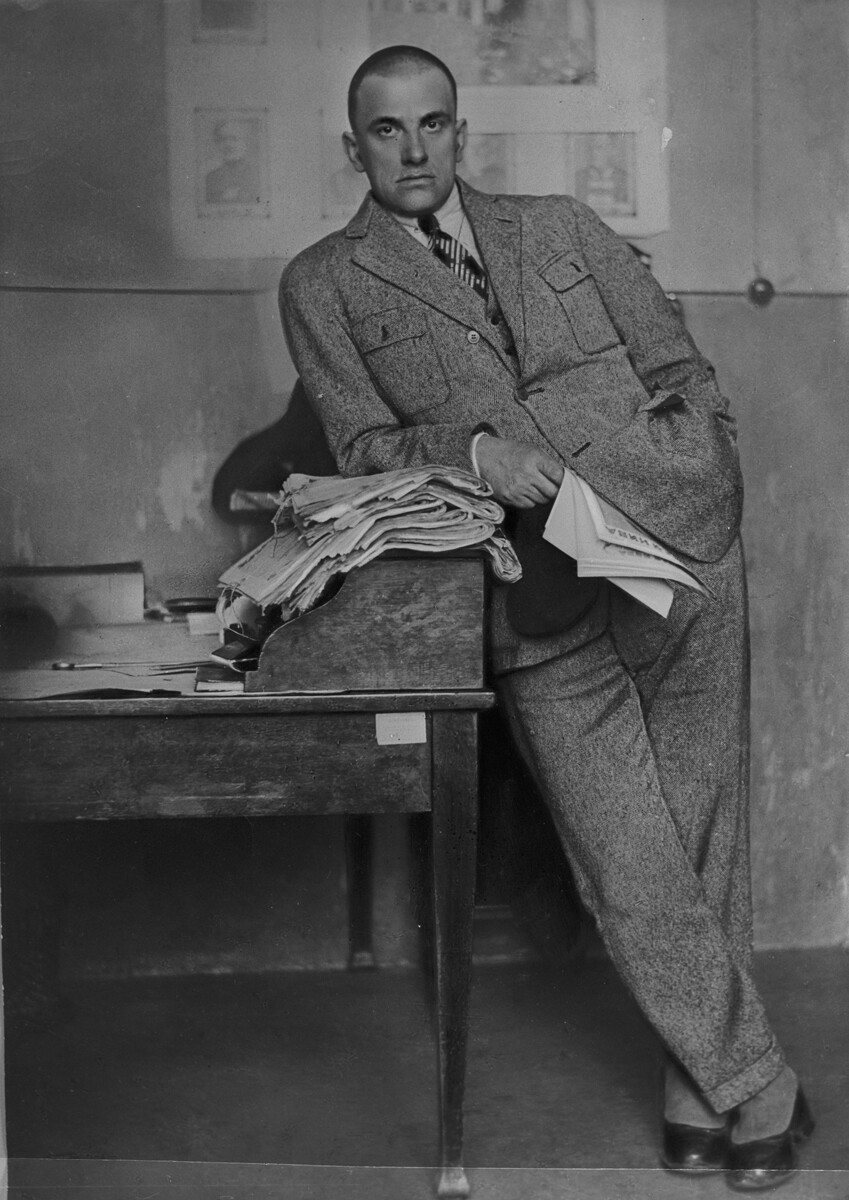

Маяковский, 1924

Маяковский, 1924

Темами его стихов стали революция, Гражданская война, коммунизм. Впервые поэзия стала служить агитации: Маяковский сочиняет сатирические лозунги для агитплакатов «Окна РОСТА». А к годовщине революции пишет одну из первых агитационных пьес «Мистерия-буфф», которую ставит режиссер Всеволод Мейерхольд, а сценографию оформляет Казимир Малевич.

Нового человека нужно было также образовывать, поэтому не гнушался Маяковский и «низменными» темами, которые в поэзии ранее были просто немыслимы, вроде соблюдения гигиены.

Товарищи,

мылом и водой

мойте руки

перед едой.

Писал Маяковский и стихи для детей. Один из самых известных – «Что такое хорошо и что такое плохо?», своего рода манифест поведения для детей коммунизма.

«Гражданская лирика», патриотические стихи о любви к родине выходят на новый смысловой и эстетический уровень. В одной из самых известных работ «Стихи о советском паспорте» (1929) Маяковский пишет:

Я

достаю

из широких штанин

дубликатом

бесценного груза.

Читайте,

завидуйте,

я –

гражданин

Советского Союза.