Хохлома: все, что вам нужно знать о «золотой» росписи посуды

Накормил как-то один крестьянин жар-птицу, а та в благодарность превратила простую деревянную плошку в золотую. Так и появился, согласно легенде, один из самых узнаваемых русских узоров – хохлома, роспись посуды в красно-черно-золотых тонах.

Ковш-петух

Ковш-петух

Этому древнему промыслу больше 300 лет, а назван он так по одному из мест его распространения – деревне Хохлома Нижегородской области. На самом деле роспись возникла не в Хохломе, а в десятках соседних деревень Заволжья на территории современного Ковернинского района Нижегородской области. По берегам речки Узолы в деревнях Большие и Малые Бездели, Мокушино, Хрящи, в самом Ковернине, который и считается родиной хохломы, что отражено на его гербе, жили тысячи людей. Они позднее и создали артели мастеров, занимающихся хохломской росписью. А вот в самой Хохломе работал известный базар, куда деревенские мастера привозили свои работы.

Блюдо

Блюдо

Любопытно, что привычная всем хохлома на самом деле произносится с ударением на первый слог. Все дело в топонимике: село Хохлома и река, там протекающая, Хохломка тоже произносятся с ударением на первый слог. А значит, и роспись хОхломская.

Братина

Братина

В доме многих россиянин чаще всего можно встретить хохломские ложки. Их берегут и передают по наследству внукам, которые в детских садах и школах учатся музыке, играя как раз на двух таких ложках в народных ансамблях.

Блюдо

Блюдо

Из другой утвари в российских шкафах часто стоит хрусталь из Гуся-Хрустального Владимирской области и гжель, роспись на фарфоре – еще одна «визитная карточка» России, похожая на Дельфтский фарфор. Хохломская же посуда – деревянная, в современном мире ее отвыкли использовать в быту.

Бочонок

Бочонок

Поэтому хохлому берут, в основном, на сувениры. А зря, говорит один из известнейших потомственных мастеров хохломской росписи, народный художник России Николай Гущин. Хохломской посуде, в отличие от фарфора, не страшны перепады температуры. Даже после морозилки узор не потрескается, чего не скажешь о фарфоре. Но в микроволновку хохлому все равно не поставишь, заискрит: из-за особой технологии росписи в такой посуде есть металлические элементы.

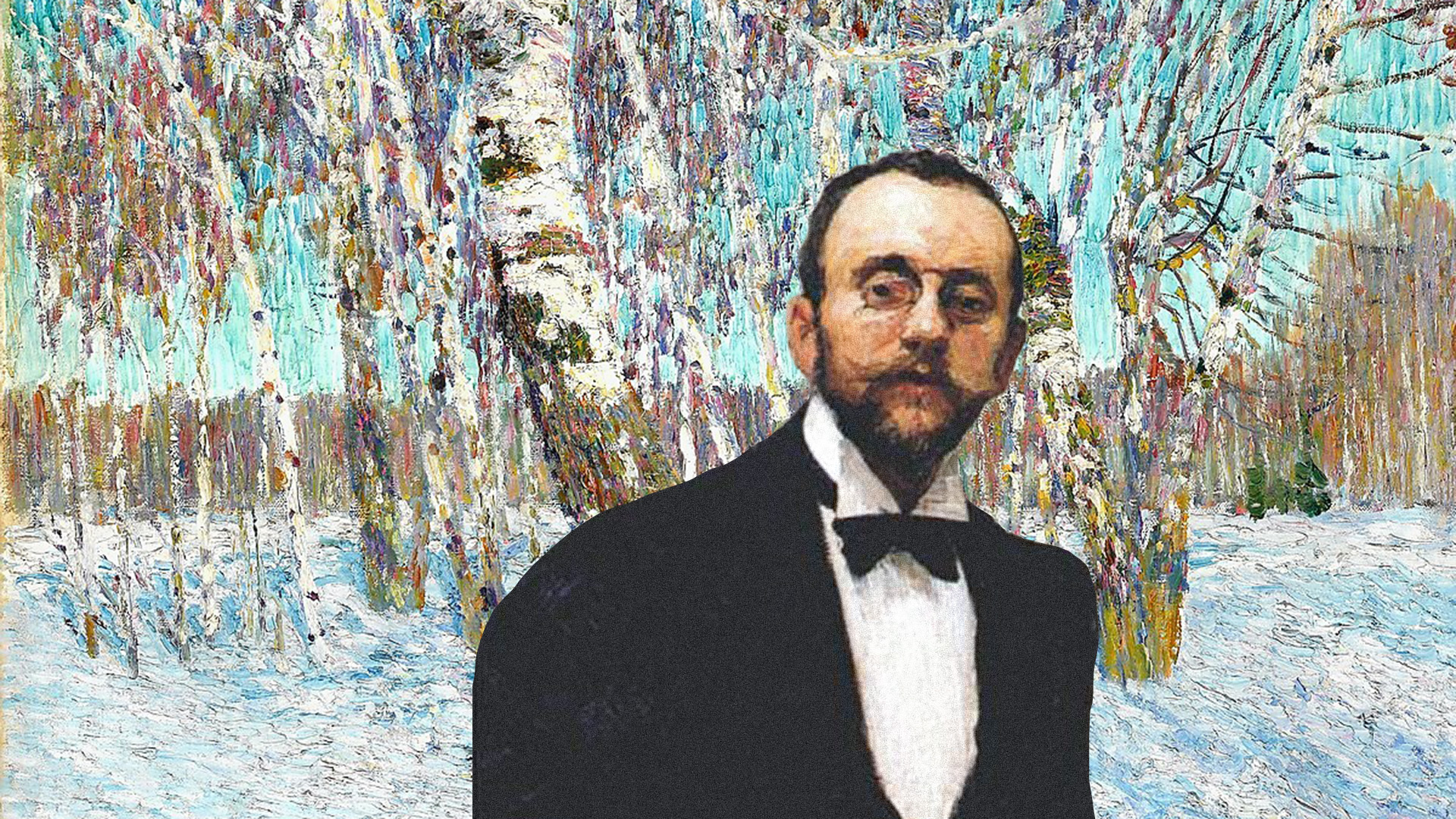

Народный художник Николай Гущин на мастер-классе

Народный художник Николай Гущин на мастер-классе

Беглое искусство

Нижегородские глухие леса и непроходимые болота еще в древней Руси были прибежищем беглых крестьян и стрельцов, а с XVII века – из-за Никоновских реформ – туда стали уходить старообрядцы. Патриарх Никон изменил православные обряды и книги с тем, чтобы унифицировать их с современными греческими. Несогласных с реформой преследовали или они уходили сами. Верующие «по-старому» искали такие места, чтобы их точно уже не нашли.

С собой они привезли секрет золочения и росписи окладов икон, позже эта технология перешла на посуду. Ехали и мастеровые – токари, резчики. «Земля неплодородная, – рассказывает Николай Гущин, – зимой нужно было чем-то заниматься, длинными холодными вечерами люди пытались найти какой-то приработок на семью».

Весь быт в России строился вокруг деревянной посуды и мебели. В XIX веке появилась мода на «русский стиль», и интерес к народному творчеству резко возрос. О хохломе узнала императрица Мария Федоровна.

Посуду привозили в Москву на Всероссийскую промышленную выставку 1853 года, а в 1889 году – и в Париж, где она получила Гран-при. С тех пор ее полюбили и иностранцы. «К тому же для них посуда была недорогой, – продолжает Гущин, – на других ярмарках или у себя за границей они могли на ней хорошо заработать». В 100 км от базара Хохломы – Нижний Новгород, там была крупнейшая в царской России Макарьевская ярмарка – и река Волга, главная торговая артерия Заволжья. Оттуда купцы развозили хохломскую посуду по всей стране и – через Архангельск – за границу.

Секрет золочения

Помимо жар-птицы, превратившей плошку в золотую, есть еще одна легенда о хохломе. Якобы иконописец Андрей Лоскут бежал от реформ Никона в глухие леса и расписывал там «в старом стиле» посуду. Когда за ним послали солдат, Лоскут сжег свою избу вместе с собой. Поэтому на черной посуде золотые и красные, «пламенные» всполохи.

Столовый набор

Столовый набор

К легендам хохломской мастер Николай Гущин относится скептически. «Это все сказки, чтобы подогреть интерес к промыслу», – говорит он. На самом деле цвета и растительный орнамент хохломской росписи вполне можно объяснить наблюдательностью мастеров, природой вокруг и самой технологией производства деревянной посуды.

«Черный, красный, золотой – основные цвета хохломской росписи. Дополнительные – желтый, оранжевый, зеленый и коричневый. Зеленый был разных оттенков. Этот набор цветов устоялся не одним десятком лет, – рассказывает Николай Гущин. – Посуду закаливали в печи. И сохранились в палитре лишь те масляные краски, что не выгорали. Это сейчас мы говорим «черный фон», а в моем детстве всегда мы его называли «черной землей», «красной» – если роспись была на красном фоне. Мотивы были народные: люди, которые жили в нашей местности, наблюдали за природой. Видели, как распускается цветок подснежника, как созревает рябина, как распускается лист смородины и появляются ягоды. Наблюдательность, восприятие мира и окружения – все перешло в технологию росписи. Учились у природы».

Бочонок

Бочонок

Ну и главный «секрет» хохломы. Золото в ее производстве никогда не использовали – ни настоящее, ни краску, его имитирующую. Сначала мастера брали для теплого сияния серебро, потом олово. Посуда была дорогая, олово не все могли себе позволить: посуду не натирали оловом целиком, только те места, где орнамент должен быть золотым. Такую посуду часто подавали на пирах знати, а поставляли ее монастыри, которые и заказывали такую золотую посуду деревням, оплачивая дорогое олово. Теперь же на производствах используют алюминиевую пудру.

На фабрике «Хохломская роспись»

На фабрике «Хохломская роспись»

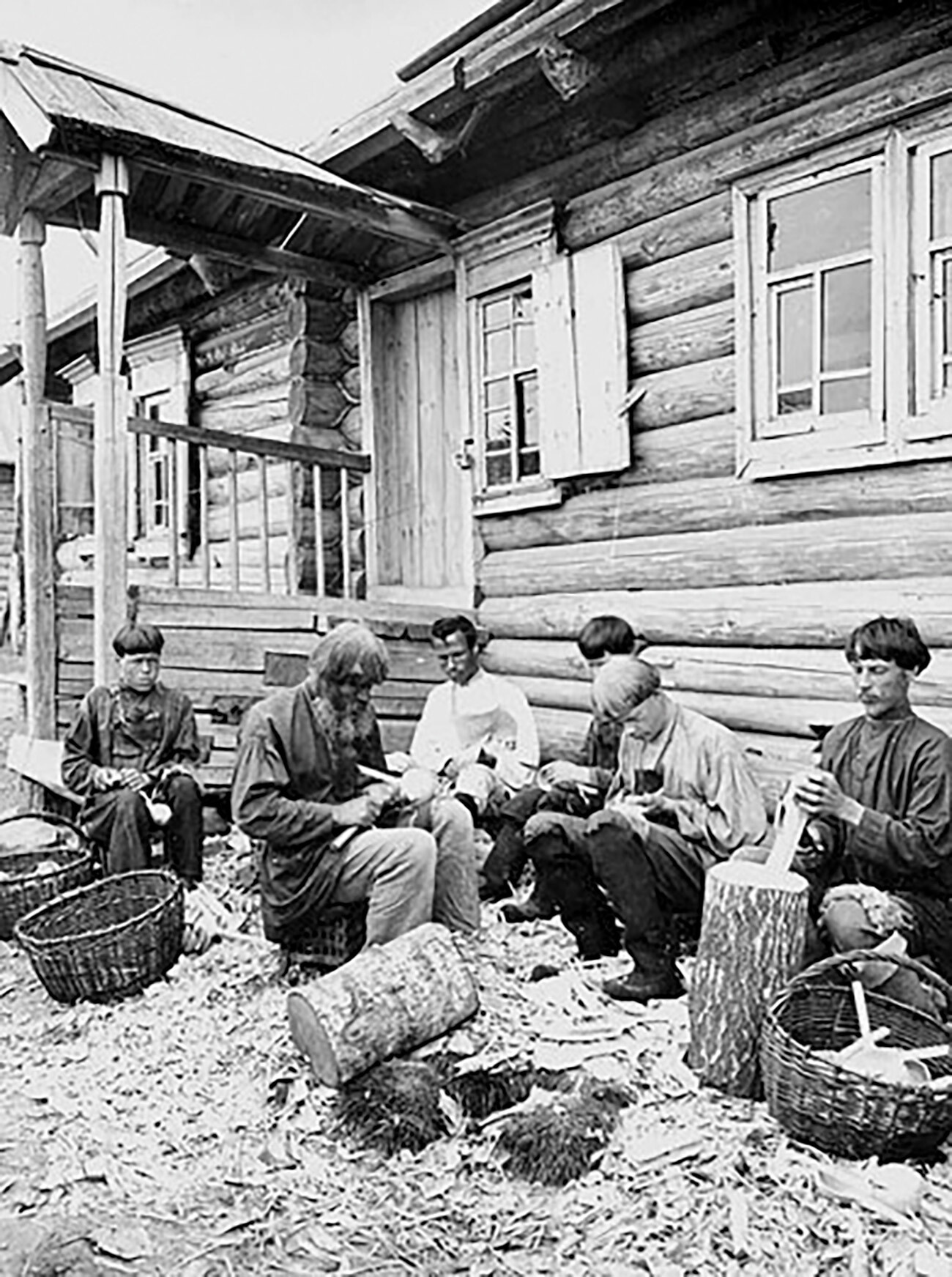

Чтобы сделать хохломскую посуду, сначала «бьют баклуши» – грубые заготовки из дерева забивают в патрон токарного станка. Именно поэтому форма посуды всегда округлая – ее изготавливают на станке. Потом белый полуфабрикат, «белье» грунтуют, заполняя поры древесины, чтобы она не впитывала металлические компоненты. Грунт шлифуют грубой мешковиной, покрывают вареной олифой (льняным маслом) в несколько слоев. И когда заготовка высохла «до отлипа», чтобы рука слегка прилипала, втирают алюминиевую пудру, расписывают. «Когда мы покрываем лаком и закаливаем посуду в печи, сквозь желтоватую пленку лака алюминий просвечивает и дает такой теплый медовый оттенок золота», – рассказывает Николай Гущин.

На фабрике «Хохломская роспись»

На фабрике «Хохломская роспись»

У хохломы есть два вида письма: фоновая и верховая. «При верховом письме свободным варьированием кисти мы наносим орнамент на поверхность изделия, поверх золота, – рассказывает мастер. – А «роспись под фон» делится на два подвида, это сама фоновая роспись и кудрина. Сначала контур орнамента тонкой кистью наносят на изделия, и вокруг орнамента наносят краску черным или красным. Тогда золото остается только в ажуре орнамента».

Хохлома тогда и сегодня

Хохломские мастера передавали знания из поколения в поколения, учили молодых методом «подсадничества», когда к одному ремесленнику подсаживали трех-четырех учеников. Семьи в деревнях всегда были большие. В города уезжали единицы. В советское время девушки после 8 классов шли учиться на художников, парни до армии шли токарем или столяром. Сейчас ситуация другая: в деревни из города уже не возвращаются.

Семеновская школа хохломы

Семеновская школа хохломы

В XX веке в Ковернине и Семенове, соседнем городе, где проходила железная дорога, построили производства. В Семенове открыли школу росписи, теперь это техникум. Сейчас Семенов считается «второй родиной» хохломы, и если от Ковернинской фабрики остался лишь цех «Хохлома» в деревне Сухоноска и производство глиняной игрушки, то Семеновская фабрика занимается исключительно хохломой. Правда, не только традиционной. Продают там сувенирную продукцию в разной цветовой гамме: голубые самовары, серо-розовые тарелки, которые только издали напоминают хохлому. «Если сейчас мы видим в изделиях белые, лиловые, синие, розовые цвета – даже не пробуя в обиходе, мы понимаем, что это подделка, – говорит Николай Гущин, – эта посуда не проходила закалку в печи. Это просто акриловые краски, покрытые акриловым лаком. Они бы выгорели».

Материалы при работе с хохломой

Материалы при работе с хохломой

Авторитет хохломской росписи был сильно подорван в 2000-ые годы, сокрушается мастер. «Все пытались заработать на сувенирах и расписывали синие черепа в хохломском стиле, – говорит он. Красители проявлялись сквозь лаковую пленку, пачкали руки, шелушилась краска, потому что они не были загрунтованы. А традиционная хохломская роспись как была посудной группой, применимой в быту, так и осталась... Чтобы люди ценили исконные ремесла, нужно рассказывать о работе мастеров, проводить мастер-классы не абы как, а по старинным технологиям, устраивать выставки, и учить покупателя. Я вот прихожу в магазин и диву даюсь, а продавец говорит, что все покупают эти синие черепа. Так они и будут покупать то, что вы продаете, но наша задача прививать вкус», – уверен Николай Гущин.