Как хореограф Юрий Григорович стал символом Большого театра

Во второй половине XX века понятия «Большой театр» и «Григорович» были неразделимы. Эта связь сохраняется и сегодня: в 2017 году, например, Большой театр показывал полную коллекцию спектаклей великого хореографа на Исторической сцене.

Путешествие из Ленинграда в Москву

Юрий Григорович переехал в Москву в 1964 году племянник знаменитого танцовщика Мариинского театра и дягилевских «Русских сезонов» Георгия Розая, он окончил Ленинградское хореографическое училище и исполнял сольные партии в Театре им. Кирова.

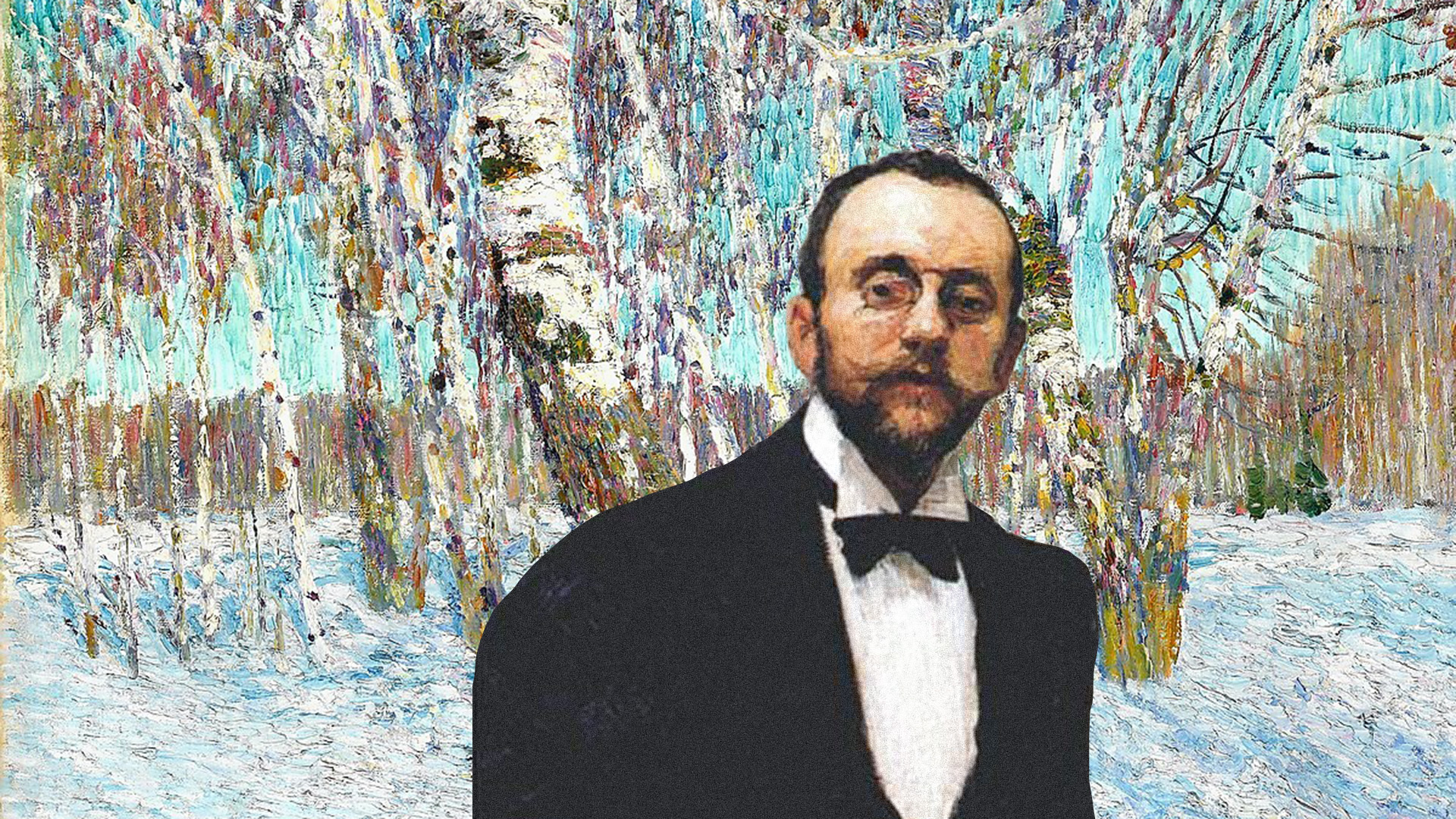

Юрий Григорович на репетиции

Юрий Григорович на репетиции

В 1957 году он в одночасье проснулся знаменитым, поставив балет «Каменный цветок», основанный на уральских народных сказах. Спектакль был признан новаторским: он отрицал устаревшие законы хореодрамы, пытавшейся превратить балет в бытовые романы с танцами, а главным средством выразительности считал собственно классическую пуантовую хореографию.

При этом Григорович не ограничивался рассказом сказок. Он был из поколения заново осмыслявшего место искусства в жизни. Его мастер-камнерез Данила в «Каменном цветке», который хотел воплотить прелесть живого цветка в камне, погружался в мир прекрасных идей, открывавшихся ему в чертогах Хозяйки Медной Горы, повелительницы уральских самоцветов. А в следующей сцене уже возвращался в родную деревню, где текла обыденная жизнь, взрывавшаяся праздничной ярмаркой с ее народными плясками, цыганами и медведем. Открыв для себя мир великого искусства, Данила возвращался к людям, чтобы нести им прекрасное.

Юрий Григорович и Наталья Бессмертнова во время репетиции балета "Ромео и Джульетта"

Юрий Григорович и Наталья Бессмертнова во время репетиции балета "Ромео и Джульетта"

Балет был поставлен в свободное от основной работы время, в нем выдвинулось целое поколение танцовщиков, ставших звездами первой величины. Два года спустя спектакль перенесли в Большой, где он стал одной из первых работ легендарных Екатерины Максимовой и Владимира Васильева.

Еще два года спустя Григорович показал балет «Легенда о любви», основанный на знаменитом персидском сюжете о Фархаде и Ширин. В нем проявилась найденная им вместе с художником Симоном Вирсаладзе форма спектакля-притчи, в котором монологи героев чередуются с грандиозными ансамблями.

Во главе поколения

Эти спектакли принесли ему признание – в 1964 году он возглавил Большой театр. Первой работой в этом статусе стала новая версия классического «Щелкунчика», которая перевела считавшийся детским спектакль в философскую притчу. Премьеру вновь танцевали Максимова и Васильев, во втором составе - Наталия Бессмертнова и Михаил Лавровский.

Сцена из балета "Лебединое озеро" в постановке Юрия Григоровича

Сцена из балета "Лебединое озеро" в постановке Юрия Григоровича

Все эти танцовщики – «поколение Григоровича». Они вывели классический балет на новый уровень виртуозности, хореограф же нашел для нее идеальную форму, где технические достижения отливались в художественные откровения.

Вершиной сотрудничества стал «Спартак». Григорович – к неудовольствию композитора – полностью перекроил и сократил партитуру, создал новое либретто. Он поставил балет о противостоянии двух равных противников – восставшего раба и аристократа-полководца.

Марис Лиепа (Красс) и Нина Тимофеева (Эгина) в сцене из балета Арама Хачатуряна "Спартак". Режиссер-постановщик Юрий Григорович

Марис Лиепа (Красс) и Нина Тимофеева (Эгина) в сцене из балета Арама Хачатуряна "Спартак". Режиссер-постановщик Юрий Григорович

Акробатические прыжки и головокружительные поддержки позволили этому «Спартаку» соперничать с высшими спортивными достижениями, а сцена гибели Спартака и реквием по нему отсылали к ватиканским росписям Микеланджело и мессам Баха.

Плакат устал

Это искусство, усложненное и плакатно доступное одновременно, с годами превратилось в один из главных советских символов. За «Спартаком» последовала эпопея «Иван Грозный», позже – «Золотой век», воспевающий первые годы СССР.

Юрий Николаевимч Григорович - главный балетмейстер Большого театра с 1964 г. по март 1995 г.

Юрий Николаевимч Григорович - главный балетмейстер Большого театра с 1964 г. по март 1995 г.

Но хореограф, в своих первых постановках проявивший себя как неутомимый изобретатель, с годами утратил вкус к эксперименту. Его постановки превращались в формулы – величественные, но неживые. Большой же продолжал выпускать его балеты и не оставлял поля для альтернатив. Постепенно и сам хореограф предпочел сосредоточиться на переделке классики Петипа – «Спящей красавицы» и др. Спустя 30 лет после триумфального воцарения в Большом, в 1995 году, Григорович вынужден был уйти из театра, символом которого стал.

На репетиции балета П.И. Чайковского "Спящая красавица" в Большом театре

На репетиции балета П.И. Чайковского "Спящая красавица" в Большом театре

И все же что бы ни танцевала труппа Большого, ее энергия и блеск виртуозности – это то, что воспитывал в ней Григорович.